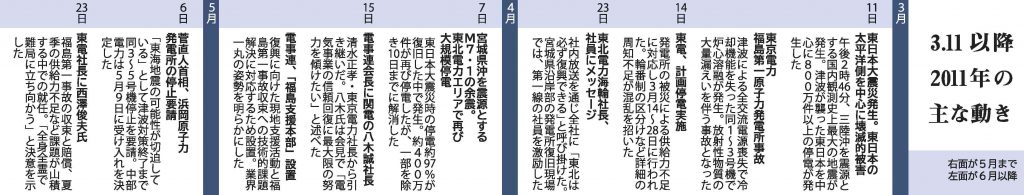

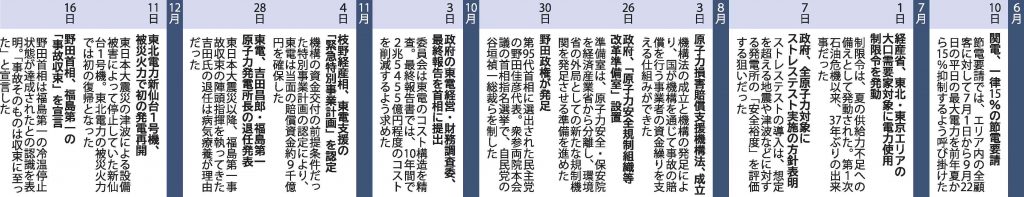

2011年3月11日午後2時46分。ある者は宮城県石巻市にいた。ある者は仙台市内の事務所で巨大な揺れに見舞われた。東京で、大阪で、名古屋で……。それぞれの記者が、おのおのの持ち場でその時刻を迎えた。巨大津波、東京電力福島第一原子力発電所事故、計画停電、場当たり的にも見える政治判断――。目の前で起きる出来事はいずれも、従来の経験を生かせない桁外れのものばかり。手探りの取材活動が続いた。東日本大震災直後の動きを、取材に当たった記者、デスクの視点を交えて振り返った。

2011年3月11日午後2時46分。ある者は宮城県石巻市にいた。ある者は仙台市内の事務所で巨大な揺れに見舞われた。東京で、大阪で、名古屋で……。それぞれの記者が、おのおのの持ち場でその時刻を迎えた。巨大津波、東京電力福島第一原子力発電所事故、計画停電、場当たり的にも見える政治判断――。目の前で起きる出来事はいずれも、従来の経験を生かせない桁外れのものばかり。手探りの取材活動が続いた。東日本大震災直後の動きを、取材に当たった記者、デスクの視点を交えて振り返った。

3月11日 烈震と大津波――石巻で

非日常が日常に。復旧という名の長く過酷な闘いが始まった

東北支局記者(現・編集委員) 浜 義人

3月11日深夜、余震が続く宮城県石巻市の夜空には、美しい満点の星空が広がっていた。ぼんやりと見上げながら、数時間のできごとを振り返り「なぜ生き残ったのか」と自問した。こんな大地震や大津波は、一生に1回あるかないか。世界中のジャーナリストが来たくても来ることができない最前線に、運良くこの瞬間、五体満足で立っている。見て、聞いて、話して、感じて、精いっぱい伝えようと思った。

この日午後2時46分、JR石巻駅で電車を降りた直後、激震を感じてうずくまった。収まった後、倒壊した家屋などの写真を撮っていると、増水のように襲ってくる大量の水が見え、慌てて坂道を駆け上がった。

翌日早朝、東北電力の知り合いに偶然出会い、石巻営業所に連れて行ってもらえた。市街地は空襲を受けた映画のセットのようで、非日常が日常に変わっていた。市内を一望できる丘からは、煙が上がる建物、橋に乗り上げる船など、目を背けたくなるような光景が飛び込んできた。

石巻営業所には、家族の安否が不明な中で集まってくる電力マンがいた。徒歩で女川町まで行って、様子を伝えるグループ会社社員の姿もあった。ライフラインを復旧させるための長く過酷な闘いが、手探りの中で始まった。

3月11日 未曾有の事態、刻々と変わる状況

情報を後世に――つなぐ「記録」

報道室長(現・編集局長) 間庭 正弘

東京も大きく揺れた地震発生直後、津波が押し寄せるテレビの映像に言葉を失いながら、デスクとして真っ先に案じたのは東北支局の職員の安否とともに、被災地である東北にいかに取材応援の記者を送り込むかであった。

なかなか交通手段が確保できない中、最終的には社員の自家用車に支局への応援物資も積み込み、夜にカメラマンを含む記者3人を支局のある仙台へと向かわせた。

しかし深夜になると福島第一原子力発電所が深刻な事態に陥っていることが判明、12日早朝に経由地であったはずの福島市に記者がたどり着くと、そこが前線基地となった。

もっとも実際には情報は東京に集中することとなり、爆発事故も発生した後に、福島に記者を配置し続けるかどうかの判断に悩むことになる。一方、東京電力、原子力安全・保安院(当時)では断続的に記者会見が行われ、ここが最大の情報収集の場となり、地方支局からも応援の記者を呼び寄せ集中的に投入した。

事故当初の最大の課題は、刻々と変化する状況をリアルタイムで報じるテレビとのタイムラグ。締め切り時間を繰り上げ、8頁が基本の紙面構成も広告なしの4頁に切り替えるなど、様々な制約下で紙面編集をせざるを得ない実情があった。

そうした状況の中にあっても、原子力事故の状況を記録として残しておくことに加え、被災地での電力供給の復旧・維持のために事業者が取り組んでいる活動を、可能な限りつぶさに報じるため、津波・地震の被災地にも記者を派遣した。

3月14日 計画停電

なにもかも手探りだった切り札

東京支局記者(現・東京支局長) 藤田 忠

東京電力は東日本大震災で甚大な設備被害を受け、2千万キロワット以上の供給力を失った。あらゆる対策を織り込んでも当面は需要に対して大幅な供給力不足が見込まれ、国内では戦後の混乱期以来となる計画停電に踏み切った。予測不能な大停電という最悪の事態を防ぐための“切り札”となる措置だ。

何もかもが手探りの状態だった。東電は停電時間と範囲をできるだけ抑えようと努め、予定時間直前に回避したりもしたが、裏目に出る。確実な見通しを早く知りたい企業や市民の混乱を招き、「無計画停電」と批判された。最終的に3月14日から28日までの平日計10日間、延べ約7千万件で実施。「二度とやりたくない」。関わった誰もがそう思った。

いったん危機は免れたが、果たして夏ピークを乗り切れるのか。政府は東北・東京エリアの大口需要家を対象に、電気事業法に基づく使用制限令を発動。社会全体に節電が広がり、夏の計画停電は行わずに済んだ。

あれから約10年後の今冬、複数エリアで計画停電という言葉も出るほど需給が逼迫した。震災後の環境変化によって電源構成が大きく変わったこと、自由化の進展が電気事業全体の余裕と確実性を低下させたことが背景にはある。電力安定供給は古くて新しい課題だ。資源に乏しい島国という原点を忘れてはならない。

3月23日 海輪社長のメッセージ

「東北は必ず復興できる」。この地に生きる覚悟を感じた

東北支局長(現・中部総局長) 藤原 雅弘

震災後に走り書きしたメモがある。「電力の復旧に全力」「放射線濃度上昇」「設備被害状況、確認できない」「火力は復旧に長期間」「余震の影響懸念」――。混乱していた。

震災から12日目でも、水道、ガス、通信が途絶する地域は依然、残っていた。東北道、常磐道、三陸道、東北中央道は、ほぼ全線が不通だった。物流の停滞で、食料の調達もままならなかった。

いつになれば元に戻るのか不安だけが募っていた時期。誰もが長丁場になると覚悟し、疲弊していた。東北電力の海輪誠社長のメッセージが全社に発信されたのは、そんな状況の時である。

「東北は必ず復興できる。また、しなければならない」

宮城県から岩手県にかけ、三陸沿岸の被災地では、コンクリート柱は折損ではなく、ねじ切られ、道路には車や家屋の残骸が数キロメートルにわたって山と積まれていた。近くの墓地から流れてきたのか、足元の石片が墓石だったこともある。

海輪社長は被災した発電所や現場を精力的に訪れていた。壊滅した街並みを幾度も目にしていたはずである。「復興しなければ」の思いは、電力のトップという立場だけでなく、この地で生きる者としての言葉だったようにも感じる。

10年がたつ。物だけでない心の復興は、どこまで進んだのか。言葉をかみしめている。

5月6日 浜岡停止要請

唐突な手のひら返し。苦渋の決断と水野社長の毅然とした姿

中部総局記者(現・編集局デスク) 小林 健次

手のひら返しとは、まさにこのことだ。2011年5月5日、海江田万里経済産業相が中部電力浜岡原子力発電所を訪れた。点検中の3号機の運転再開を認めるかどうかのタイミング。明言こそ避けたが、応援融通によって東日本の需給も支えていた実態に言及し、「どう判断するか真剣に考えたい」と言った。運転再開は近いと信じて疑わなかった。

翌日、急転直下の全基停止要請。法的根拠もなく発せられた菅直人首相の言葉に、耳を疑った。東海地震の発生確率が高いとの理由だ。だが、従えば夏の需給逼迫と経営危機に直面する。中部電力では7日土曜日の取締役会でも結論は出ず、週明け9日、要請を受け入れる苦渋の決断を下した。

会見場の雰囲気はこれまでと全く違った。従来は地元記者がテーブルを囲んで和やかに行われていたが、この日は何倍もの報道陣が詰め掛けて、ピリピリとした空気に包まれた。

水野明久社長は毅然(きぜん)としていた。安全対策に万全を期した上で運転を再開することが、長期的には原子力発電を続ける礎となり、顧客や株主の利益になると前を向いた。不安を抱える多くの社員を奮い立たせたリーダーの姿は、鮮明に記憶に残る。

6月10日 関電が15%節電要請

理解が深まらぬ発電の実態。もどかしさと、理不尽さと

西部総局記者(現・編集局デスク) 塚原 晶大

本当に足りないのか、原子力を再稼働させたいからではないか――。マスコミや消費地の自治体トップらは、関西電力による節電要請を素直には受け止めていなかった。「原子力がなくても電気は足りる」という声も強まっていた。発電設備の出力を単純に足せばぎりぎり需要に見合う量だったかもしれないが、それは発電という行為をシンプルに捉えすぎだ。

関電が持つ11基の原子炉は徐々に定期検査入り。代わりに火力発電の稼働率を高めなければならなかった。天然ガスや石油などの燃料はあっても、発電所へ運ぶ船が不足していた。しかも、石油火力は燃料タンクの容量が小さく、何度も船を行き来させなければならない。荷役作業に当たる人材確保も必要だ。これら全てがつながり、やっと発電できる。

原子力と比べて著しく効率性に欠く発電構造になっていたわけだが、こうした実態への理解が十分に深まっていなかったようで、専門紙の記者としてはもどかしさを感じた。東日本の電力不足が西へとにじみ出す状況に理不尽さも拭えなかった。

電力不安解消に貢献したのが、2012年6月に行われた野田佳彦首相による大飯3、4号機再稼働に関する記者会見。一つの発電所を再稼働させるためだけに、わざわざ会見を設定して必要性を説いたのだ。原子力への逆風下で発したメッセージには熱量があった。原子力政策を巡り、真に「国が前面に立つ」姿はその後、見ていない。

11月4日 東電・緊急特別事業計画

数字が並ぶ計画。それを進める「現場」を忘れない

編集局記者(現・北海道支局長) 儀同 純一

電力各社を含む原子力事業者は事故直後から、放射線計測などの業務に協力するために原子力関連の社員を福島県内に派遣していた。2011年5月、その活動の取材で被災の現場を踏んだ。訪れた町はのどかな農村風景が広がり、草むらで昼寝をしたくなるような陽気だったが、靴の養生など汚染対策を講じなければ地面にも立てない現実。この歴史的な出来事を記録に残さねば、とあらためて強く思った。

この頃から、賠償や廃炉、除染など事故対応費用は、途方もない額になることが予想されていた。東京電力が経営破綻しないようにしながら、関係者間でどのように負担を分かち合うか、しびれるようなせめぎ合いが続いた。緊急特別事業計画では徹底的な東電のリストラ計画と、取引金融機関や株主など関係者が当座果たすべき役回りが固まり、東電に対する国の資金支援が本格化。被災者への賠償が加速していった。

その後、東電の担当記者となってから、賠償相談業務を経験した東電社員から話を聞く機会があった。毎日のように被災者から罵声を浴び、土下座を繰り返したという。廃炉も含め、現場でつらい仕事に向き合う人々がいるからこそ、様々な数字が並んだ計画は前に進む。そのことを忘れてはならないと感じた。

12月11日 新仙台1号機が戦列復帰

至上命題の早期復旧。連携により驚異的なスピードで

東北支局記者(現・編集局記者) 稻本 登史彦

2011年7月に東北に赴任した。その半月ほど前だったか、仙台出身の先輩記者の運転で、津波被害の大きかった宮城県沿岸部を見て回った。折り重なった車や手つかずのがれきの山、そして何より、汚水が引いた後もあたりに漂う形容しがたいにおい。鮮烈な印象を残した。

津波はもちろん、同年7月の新潟・福島豪雨で大半の水力を失ったことが東北電力にとって痛手だった。必然的に太平洋沿岸に立地する仙台、新仙台、原町の被災3火力の早期復旧が至上命題になった。最前線で復旧を指揮したある幹部が、社内外から相当なプレッシャーを受けていたと当時を振り返っていたのが忘れられない。

猛暑や台風なども重なり、11年中は綱渡りの状況が続いた。広大な供給エリアを抱える同社にあって、最大規模の東新潟火力など日本海側の各発電所も同様に気の抜けない日々が続いた。新仙台1号機、仙台4号機が戦列に復帰したのは同年12月のこと。構内に散乱したがれきの撤去や泥出し、機器類の洗浄から着手したことを思うと、メーカーや協力会社との連携が驚異的なスピードとなって結実した。

エネルギー政策はその後、変化を繰り返している。果たして被災の教訓から学び、被災地の思いに十分に応えられる仕組み・制度ができあがったか。課題ばかりが残るような気がしてならない。

12月16日 事故収束宣言

冷温停止。そして復興の道へ

東京支局記者(現・同) 濱 健一郎

福島第一原子力発電所事故は、津波の浸水で交流電源を失い、冷却手段が絶たれたことが致命傷になった。原子炉を冷やすには水を外部から注入することが必要だったが、肝心の水の調達は困難を極め、いざ水が届いても原子炉の圧力が高すぎるために入っていかなかった。

水で被害を受けながら、水に救いを求め、さらに水に苦しめられることになったのは皮肉な話だった。普段、ヒトにとって身近な存在であるはずの水が、人類の科学の粋を集めた原子力発電所を危機的な状況に陥れてしまうことに強い衝撃を受けた。

腐心して注水を実現してからも、原子炉の水の温度に一喜一憂する日々が続いた。冷温停止の条件の一つである100度以下を安定的に保ちはじめ、当時の野田佳彦首相が事故収束を宣言したのは2011年12月16日。事故発生から9カ月余りのことで、今振り返ればずいぶん早いと感じるが、当時はかなり慎重に、長い時間をかけたとの印象があった。

当時、「収束宣言は時期尚早」との批判も多かった。だが、事故対応のみをしていても福島の復興が進むわけではない。収束宣言は復興に向けた取り組みを前に動かすためにも必要なものだった。

電気新聞2021年3月10日