オーバーツーリズムはテレビや新聞・雑誌で取り上げられやすい素材であり、その場合は混雑する観光スポット、観光客向けに高騰する価格、迷惑する地元住民といった「観光公害」という切り口で取り上げられる場合が多い。特にテレビではできるだけネガティブな印象を与える画像が選択され、放映される傾向もある。それに反して、オーバーツーリズムを正しく捉えるには正確なデータを、冷静に分析していくことが非常に重要になる。印象やイメージで理解されがちな電力・エネルギー問題にも共通する論点といえよう。

日本の一般国民は日常多くの外国人観光客を目にしているが、オーバーツーリズムを直接目の当たりにし、迷惑を受けているわけではない。ところがテレビ・新聞・雑誌で見聞きするオーバーツーリズムは、京都であれ鎌倉であれ箱根であれ、錦市場、雪ノ下、大涌谷といった具体的なスポットに外国人があふれる画像や観光客向けの商品の価格が極端に高騰している様子であるので、人々はそれを疑似体験してオーバーツーリズムの現状を理解する傾向がある。

しかしながら、それはオーバーツーリズムの現状を正しく表現するものでも、対策を検討するベースにすべきものでもない。現状把握と対策のベースは正しい観察と客観的に評価可能な情報の形(数字に限らずデータ)を基にしたものであり、オーバーツーリズムがこうした性格を持つ事象だからこそデータは重要と、いうことになる。

◇散発的データのみ

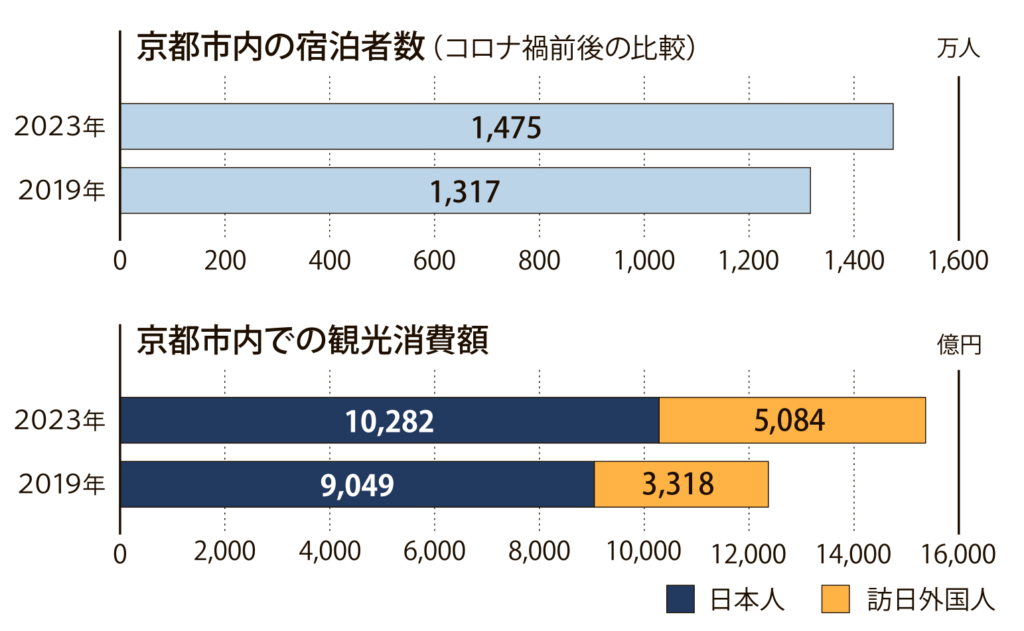

基礎データを見てみよう。京都市は「京都観光総合調査」を毎年実施し、観光客数・宿泊・満足度・来訪頻度・入洛利用交通機関等を公表している。2023年の宿泊者数は1475万人で、コロナ禍前の19年を約12%上回っている。また、観光消費額もコロナ禍前の水準を遥かに上回っており、特に訪日外国人の観光消費額は1.53倍となっている=グラフ参照。

ただ、オーバーツーリズムという視点でみた場合、「市内のどの区域で、住民がどの程度観光客を迷惑に感じているのか」という調査データは散発的なものしか存在していない。京都オーバーツーリズム研究会のメンバーである大阪大学大学院の岡村宙美氏は、ビジネスエンジニアリング専攻の修士研究として「オーバーツーリズムの定義は住民の来訪観光客への受容度、不快度」という先行研究の定義に従い、京都市内で観光客が多い東山区、中京区、左京区でアンケート調査を実施し、東山区で突出して不満度が高いことを確認した。

清水寺という観光スポットと、そこに至る清水坂・産寧坂(三年坂)という長く狭い参道に人が集中する東山区は、周辺住民の移動や生活の利便にオーバーツーリズムの打撃が非常に大きく、特にバスやタクシーの混雑と利用の困難化には明らかに対策が必要になっている。逆に錦市場が話題になりやすい中京区や鹿苑寺(金閣寺)や、哲学の道を含め観光客の来訪が多い左京区は住民の一定の受容度が確認されたという。

オーバーツーリズムへの適切な対応のためには、こうした客観的データを、できれば時系列で確認していくこと不可欠だが、現状こうした調査は公的には連続性が確保されていないなど、不完全であったため、研究会では今後国レベルでの政策検討を求める際、データ整備の重要性も提言することにした。

◇電力も類似点多く

「客観的にデータを捉える」ことの重要性は電力・エネルギーでも同じであるのは当然だ。安定電源である原子力、火力発電と再生可能エネルギー発電は印象や善悪で捉えられるものではないにも関わらず、日本では「〇〇はけしからん」「再エネは電力システムを脅かす」「火力は〇〇年までに消滅しなければならない」といった論調や事実からの「歪(ゆが)み」で長年不毛なエネルギー政策論争が繰り広げられてきた。

オーバーツーリズムも電力・エネルギーも社会思想ではなく現実であり、その対処は好き嫌いで決められてはならないのである。

電気新聞2025年3月17日