「無限走行」は走行中給電を表す、東京大学生産技術研究所の本間裕大准教授のオリジナル造語である。EVワイヤレス給電協議会(WEV)を作った最大の目的は、「走行中給電(DWPT)をやらないと日本は滅びる」と考えている業界人がたくさんいることを世に示し、特に「官」の省庁の壁を超えた強いリーダーシップによって世界に勝つためである。新潟県長岡など雪国の道路に敷設された消雪装置は、田中角栄元首相が主導して反対する人々を説得したことは有名。これがお手本となるモデルである。

電気自動車(EV)のリチウムイオン電池はクリーンでも脱炭素でもなく、原料のレアメタルには政治問題がつきまとう。EVは航続距離が稼げないから電池を大量に積むべきだと考えられているが、電気は発電したらすぐ使うのがよく、ためて使うのはそもそも賢くない。

◇まず普及支援から

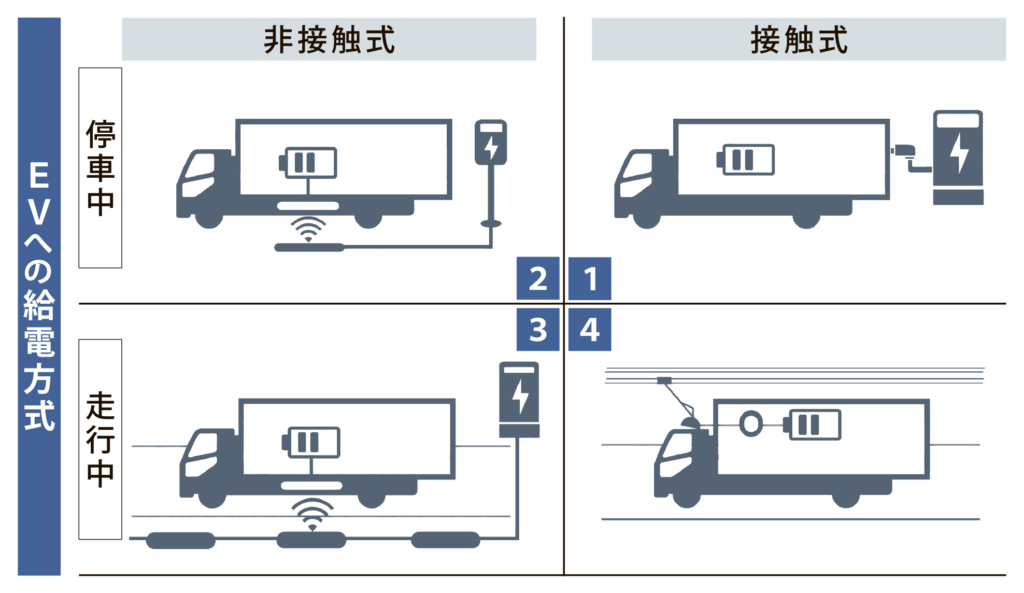

車載電池は必要最小限にしたい。しかしEVは大量の電池を搭載することで内燃車並みの航続距離を持つこととなり、ようやく実用の域に達した。WEV協議会はワイヤレス給電(WPT)を活用して充電の手間を省き、まずはEVの普及を支援したい。そこでは、走行エネルギーをEVに供給すると同時に、双方向の電力授受によって分散型エネルギーリソース(DER)として貢献する。ここでは停車中ワイヤレス給電(SWPT)になるが、これは通過点にすぎない=図参照。

そして、その先には走行中給電(DWPT)という本命がある。DWPTは車載電池を劇的に減らすことができ、乗用車はもちろん、トラックやバスなど大型車への恩恵が大きいため、世界中で熾烈(しれつ)な開発競争下にある。

◇様子見をせず挑戦

モビリティーの電動化、さらには、資源と政治に左右されないエネルギーの未来のために、次の3点を意識しながらものごとを進めよう。「なんでも白黒つける習慣をやめる」「短期の成果を求めない」「棲み分けを求めない」こと。ワイヤレス給電に参入したいが、規格や標準ができるまで様子見という企業が少なくない。しかしそういうスタンスでは未来永劫チャンスは来ない。やるなら今である。

日本人は、新しいが当面都合の悪いことには目をつぶってしまう悪い癖がある。日本がいつもの決断力のなさのせいで、技術で勝って施策で負けるということのないよう、心から願っている。

◆自動運転との相性(信頼性の違い)

勘違いしている人が多いが、自動運転と走行中給電の相性はよくない。要求される信頼性がまったく違う。前者はほぼ100%、後者は90%ぐらい稼働していれば十分。ただし、コストを数十分の一にすること。こういう技術は日本にはない。自動運転の高信頼性への希求を走行中給電に持ち込んではいけない。さてできるか!?

◆首都高の電化(コンクリート舗装)

首都高の電化に意義があることは論をまたない。しかしこれには、鉄筋の入った高架道路や橋梁への敷設が必須であるが、そのための技術開発も進んでいる。そもそも「無限走行」には、冒頭の本間准教授によって5%ぐらいの電化でよいことが示されている。

◆国内電池産業への寄与

車載電池を数十分の一に減らせるなら、日本製の燃えない電池で十分まかなえる。これは国内電池産業の保全、ひいては国益の確保につながる。DWPTの推進は日本の電池業界には朗報なのである。

◆中国が目覚める前に

中国は電池を売りたいので、WPTはしっかりやっているが声高には言っていない。早晩「電池はやばい」ということになれば、WPTによってあっという間に世界を制覇するだろう。日本はその前に急いでやらないといけない。

◆政府の役割

DWPTには、クルマ、道路、電池、電力、エネルギー、電波、通信、材料などの多くの分野が関わる。これらWPTを取り巻く産業が全体最適を考えなくても安心して研究開発ができるように、政府はリーダーシップを発揮して指示を出し、スピード感をもって対処しなければならない。この点は中国に見習うべきであろう。

(この項おわり)

電気新聞2025年3月3日