8.厳しい自然環境に耐える 昭和の成長期を支えた鉄塔

次に山間部にある揚水や水力電源から、都市部へと送電する大系統を支える鉄塔を見ていきたい。急峻な山々や深い谷筋を越え、豪雪等の厳しい自然環境に耐え得る設計など、地域風土に応じた送電鉄塔が多くある。

奥吉野線(関西電力送配電、昭和53年、50万V)は、揚水式の奥吉野発電所でつくられた電気を送るべく、大峰山脈など峻険な山々を通過している。今回、注目した3号鉄塔は隣接する2号鉄塔との地盤高低差が400メートルもあり、線幅(鉄塔の腕金の横幅)34.2メートルの腕金が特徴的である。

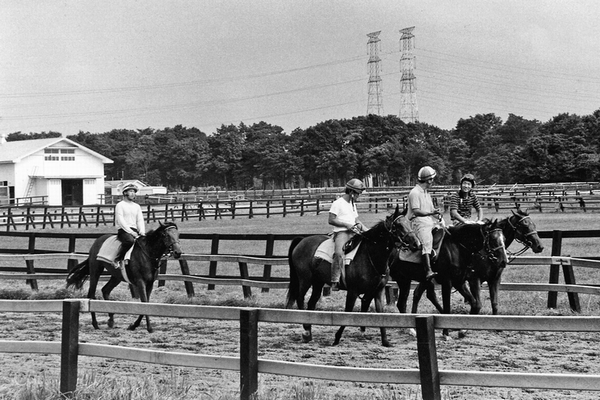

道央東幹線(北海道電力ネットワーク、昭和55年、27万5千V)は、苫小牧東部から岩見沢を経て石狩北部を連系する基幹系送電線である。積雪600センチメートルを超える豪雪地帯でも力強く伸びる「ふきのとう」のような鉄塔が道央の安定供給を担っている。なかでも157鉄塔は、送電鉄塔の愛好家からも人気があるようだ。

50万Vの越前嶺南線(北陸電力送配電、昭和63年)は、北陸と関西を繋ぐ送電線である。このうち、鉄塔カードに選ばれた4号鉄塔について、豪雪地域に立つ勇姿が地元の戦国武将に重なるという声もある。

低圧から始まった日本の電力ネットワークだが、昭和期の電力需要の増加に伴い、電源地域と都市部を長距離かつ大電圧で運ぶために基幹となる送電線網が構築された。現在はこの基幹網が全国に拡張され、産業発展を支える重要インフラとなっている。

知多半島北部を約3キロメートルにわたって併走、知多半島で発電した電気を「ものづくり王国愛知」へ送る大動脈である知多火力知多線(中部電力パワーグリッド、昭和40年、15万4千V)も、昭和高度成長期を支えた重要なインフラのひとつだろう。なかでも知多線6号鉄塔は、並走する知多火力線8号鉄塔、知多火力東浦線6号鉄塔と合わせ、「鉄塔3兄弟」に例えられるという。

新北陸幹線(関西電力送配電、昭和27年、27万5千V)は黒部川第四発電所をはじめ多くの水力発電所がある黒部川水系でつくられた電気を関西地域へ送るため、27万5千V設計で建設された全国初の超高圧送電線だ。亘長は300キロメートルを超え、平野部で大小バリエーションの烏帽子型鉄塔が並ぶ姿は圧巻。そのなかにあって443号鉄塔は、長距離の交流送電による電力損失を軽減するため電線の位置を入れ替える捻架鉄塔を採用している。

日本の暮らしや産業の電化を支える背骨といえる基幹送電ネットワークを支える送電鉄塔は各所にあるが、ここでは青葉幹線(東北電力ネットワーク、昭和56年、50万V)14号鉄塔を選定した。独眼竜の居城である青葉城の名を借るにふさわしく、田園地帯を経過し、夕陽を背景に荘厳に立ち並ぶ姿が美しく力強い。

9.都市形成の中で デザイン性に富む鉄塔も

最後に「デザインがユニーク」な送電鉄塔から選ぼう。自然条件や都市景観との調和などを目的に、送電線を支える支柱という機能に加えて、風景の一部として際立つ個性を持つ鉄塔は多い。

釧北線(北海道電力ネットワーク、昭和2年、6万6千V)24号鉄塔は、ほくでんネットワークでは最古の送電鉄塔であり、ドイツ製造されたものだ。阿寒摩周国立公園内を経過する送電線を支持、天然林に囲まれる中で腕金を広げて立つ姿は、宮崎駿アニメに出てくる人型ロボットのようだ。

千南線(東京電力パワーグリッド、昭和32年、6万6千V)特8号鉄塔は、基礎柱体の周囲が赤レンガに覆われたレトロな雰囲気が特徴的である。多摩川の河川敷に立つため増水等に水位や地表の変化に対応するため基礎柱体部が高くされた。基礎は大正11年(群馬幹線として建てられた)当時のものを再利用している。

京福支線(北陸電力送配電、昭和32年、7万7千V)30号鉄塔は、通常1回線で使用される烏帽子型鉄塔を2回線に改造した珍しいタイプである。前後の高鉄塔に挟まれる姿は烏帽子をかぶった大相撲の行司のようにも見える。

道後支線(四国電力送配電、昭和50年、6万6千V)12号鉄塔は、弧を描くように広げられた腕金が、護国神社境内に位置しており神秘的な印象がある。近年、エヴァンゲリオンの使徒を思い起こさせるということで話題になった。

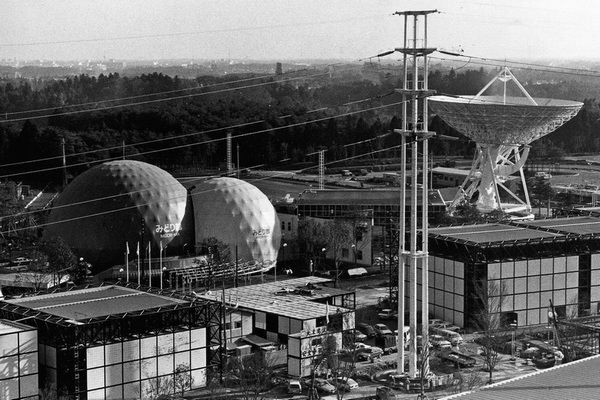

湖西線(東京電力パワーグリッド、昭和59年、15万4千V)37号鉄塔は、つくば万博の会場内に電力供給と合わせ電気のシンボル「エキスポール」として建てられたもので、ダイナミックで優美な姿は建築家の黒川紀章氏がデザインを監修したものだ。

鹿浜線(東京電力パワーグリッド、昭和63年、15万4千V)26号鉄塔は、公園のシンボルとなることを願い「ジャックと豆の木」をモチーフとした絵が描かれている。基礎柱体に洋風庭園のようなレンガ状の装飾を施すことで、公園の風景に溶け込むようにデザインされている。

これらの個性的な送電鉄塔のなかから、ここでは湖西線37号鉄塔を昭和の電化遺産100選のひとつに挙げておきたい。

<ミニコラム・鉄塔にまつわるあれこれ>

発電所から工場、家庭まで電気を届ける大切な役割を担う送電鉄塔。近年、そうした本来の意義とは別に、構造物としての美しさや個々の鉄塔が持つ背景を文化として「愛でる」、あるいは鉄塔を題材にした小説が誕生するなど、ユニークな動きが広がっている。

鉄塔を愛でる文化の代表例は、今回の電化遺産でも取り上げた「鉄塔カード」。全国の一般送配電事業者が採用活動やPRのために発行したカードの数々はデザインの美しさはもちろんのこと、入手方法に制限がある点もコレクター精神をくすぐる。

発行形態も多様化しており、2023年2月には沖縄電力がデジタル鉄塔カードを発行し、話題を呼んだ。カードには4つのレアリティがあり、最上位に当たるレジェンドの価格(発表当時)はなんと1枚1万円!こんな「お宝カード」は、他にも眠っているかもしれない。

数は少ないが、世の中には鉄塔を扱った小説もある。作家の賽助さんが書いた「君と夏が、鉄塔の上」はその一つ。元祖鉄塔小説ともいえる銀林みのるさんの「鉄塔武蔵野線」も、忘れてはならない。このほか、電気新聞では「鉄塔ファン」の加賀谷奏子さんによるコラム「鉄塔さんぽ」を金曜日に隔週掲載中。ぜひご一読を。

<ご意見・ご感想などお寄せ下さい>

「昭和の電化遺産100ファンページ」へのご意見・ご要望をお寄せ下さい。お寄せいただいたご意見は電気新聞本紙およびウェブサイトでご紹介する場合があります。

>>「昭和の電化遺産100ファンページ」ご意見・ご要望はこちらから