「2050年カーボンニュートラル」が打ち出されて以来、モビリティーの電動化実現に関する政策提言や戦略が発表され、EV(電気自動車)向け給電技術の研究開発・整備が国主導で動き始めている。そのひとつがEVワイヤレス給電である。EV普及の起爆剤として期待されている技術であり、24年6月にEVワイヤレス給電協議会が設立され、25年に開催される大阪・関西万博では会場内を走行するEVバスには走行中ワイヤレス給電技術が導入される計画だ。

22年度の日本における二酸化炭素(CO2)排出量のうち、運輸部門は全体の18.5%を占めており、自動車が運輸部門の85.8%(全体の15.9%)を占める結果となっている(24年4月26日発表、国土交通省)。そのため、自動車の電動化がカーボンニュートラル実現に向けた主要施策のひとつとして掲げられており、電動車および充電設備の導入に対して補助金が交付されている。

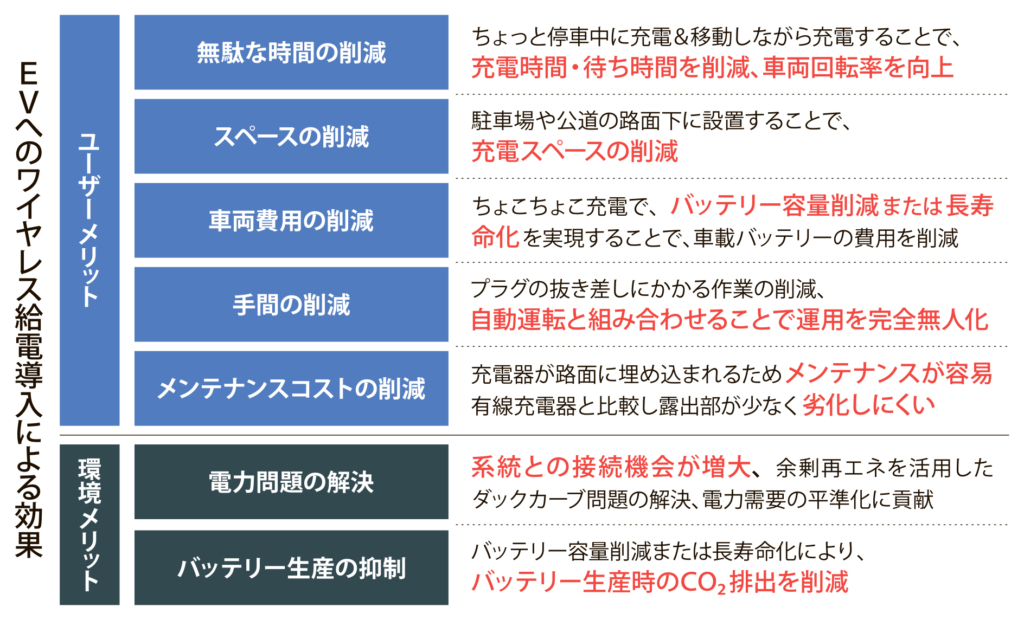

現在市販されているEVは、大容量のバッテリーを搭載し、内燃機関自動車並みの航続距離を確保する方向で開発が進められている。しかし、このままの姿でEVが本格普及すると、「バッテリー生産時のCO2排出量増大」「原料費高騰によるコスト増加」「走行時に必要な電力量の増大」等の課題が生じると考えられる。仮に新たな技術によりバッテリーのエネルギー密度が高まったとしても、1拠点における電力負荷の急激な高まりは課題として残る。このような課題を解決し、環境にやさしいEV普及を実現させるための技術として注目されているキーワードが「ワイヤレス給電」「走行中給電」である。

ワイヤレス給電とは、地面に敷設した送電コイルから電動車側の受電コイルへケーブルやプラグをつながずに電力を供給する仕組みである。駐車場など停車している電動車に対して充電する停車中ワイヤレス給電(SEPT=Static Wireless Power Transfer)と、道路へ連続的に送電コイルを埋設して、走りながら充電が可能な走行中ワイヤレス給電(DWPT=Dynamic Wireless Power Transfer)がある。普及が進んでいる有線充電器と基本的な構造は同じであり、有線充電器がケーブルを延ばし充電口に差し込む手間が発生するのに対して、ワイヤレス給電器は車両が路面側に設置されているコイル上に来ることで自動的に給電が開始される。

◇万博会場で実証へ

停車中ワイヤレス給電は、出力11キロワットクラスの国際規格決定を受け、欧米韓中などで高級乗用車やタクシーなどの商用車を中心に市場投入が開始されている。Teslaが24年に発表した自動運転EVには有線充電器用の充電口はなく、ワイヤレス給電のみが採用されている。日本では、環境省が24年度から3カ年計画で、停車中ワイヤレス給電の実証および導入ガイドラインの作成を決定した。

走行中ワイヤレス給電は、30年を目途に高速道路等への実装を実現すべく、欧米などで大規模な予算を投じた国家プロジェクトが着実に進んでいる。米国ではフロリダ州やインディアナ州にて、ゼロエミッション化の国家戦略実現に向けた高速道路等での実証実験が実施されている。欧州でもEU規模の事業であるHorizon Europeの枠組みにおいて、走行中ワイヤレス給電が研究開発され、パリ市内等の複数箇所で実証実験が実施されている。

日本では、23年から柏の葉スマートシティで国内初の公道実証が開始され、25年には大阪・関西万博会場内での実証が計画されている。その後、NEXCO東日本の高速道路本線上や大阪府市の営業バス路線上での実験・実証も計画されている。

◇産学官の連携必須

EV普及を迅速かつ円滑に進めるためには、充電インフラの整備が重要であり、これまでの有線充電器に加え、ワイヤレス給電等も含めた「充電に関する最適解」を見つけることが望ましい。技術面の研究開発だけではなく、経済成立性や費用対効果等の事業面からの検討、関連法規の整備等の制度面からの検討も、産学官が連携して取り組む必要がある。

本稿を含む6回の連載では、ワイヤレス給電の技術・事業・制度の各方面から、EVワイヤレス給電協議会での取り組みを中心に紹介していく。

電気新聞2025年1月20日