◆経過措置との整合に課題も/「教科書」と現実にギャップ

以上は、経過措置を残すことに伴う競争上の問題である。一方で、内外無差別を実施することにより、今度は経過措置の履行に悪影響が及ぶリスクもある。四国電力がこのリスクに対応しようとしたところ、監視等委は認めないという判断を示した。このケースから問題をひもといてみたい。

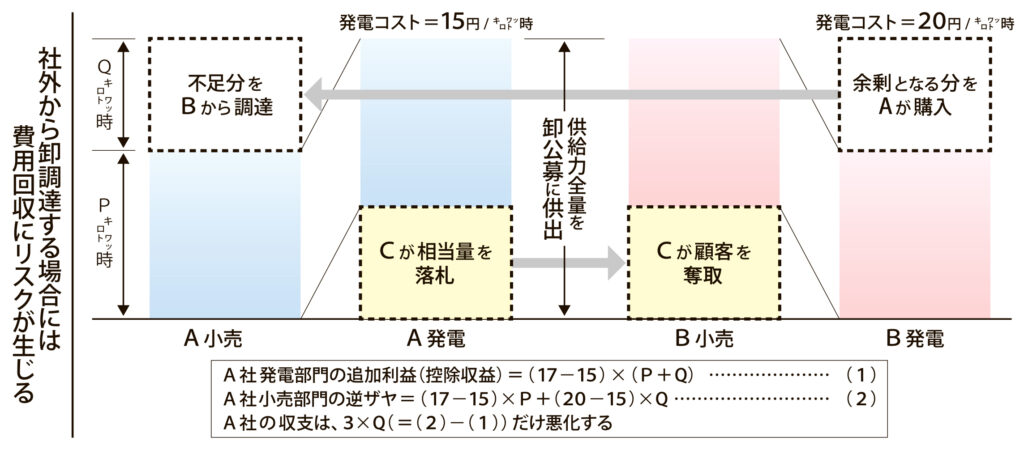

監視等委は、内外無差別を評価する基準として「自社供給力から自社小売向けに電源を確保していないこと」を求めている。つまり、発電部門は供給力全量を卸電力公募に供出し、小売部門は新電力と同じ立場でそこから調達するなどの行動を求めている。四国電力は2023年度向けの卸売電力の公募において、同社小売部門の規制需要相当分について、「供給義務の履行に必要な供給力」を「料金原価相当の価格水準」であらかじめ確保することとしていた。

これに対し監視等委は「社内取引価格がプライスベースであっても、あるいは小売部門が社外から調達を行ったとしても、発販一体でとらえれば適正な費用回収は可能であり、規制料金が発販一体のコストベースで算出されていることをもって、規制需要相当分をコストベースで社内から確保する必要があるとは言えない」として、四国電力の試みを「合理的な理由なく、発電側が自社小売向けに電源を確保している事例」と主張している。果たしてそうか。簡単な例で確認してみる(図参照)。