◇あらゆる高度、多様な「目」で/飛行体の特性生かし俯瞰

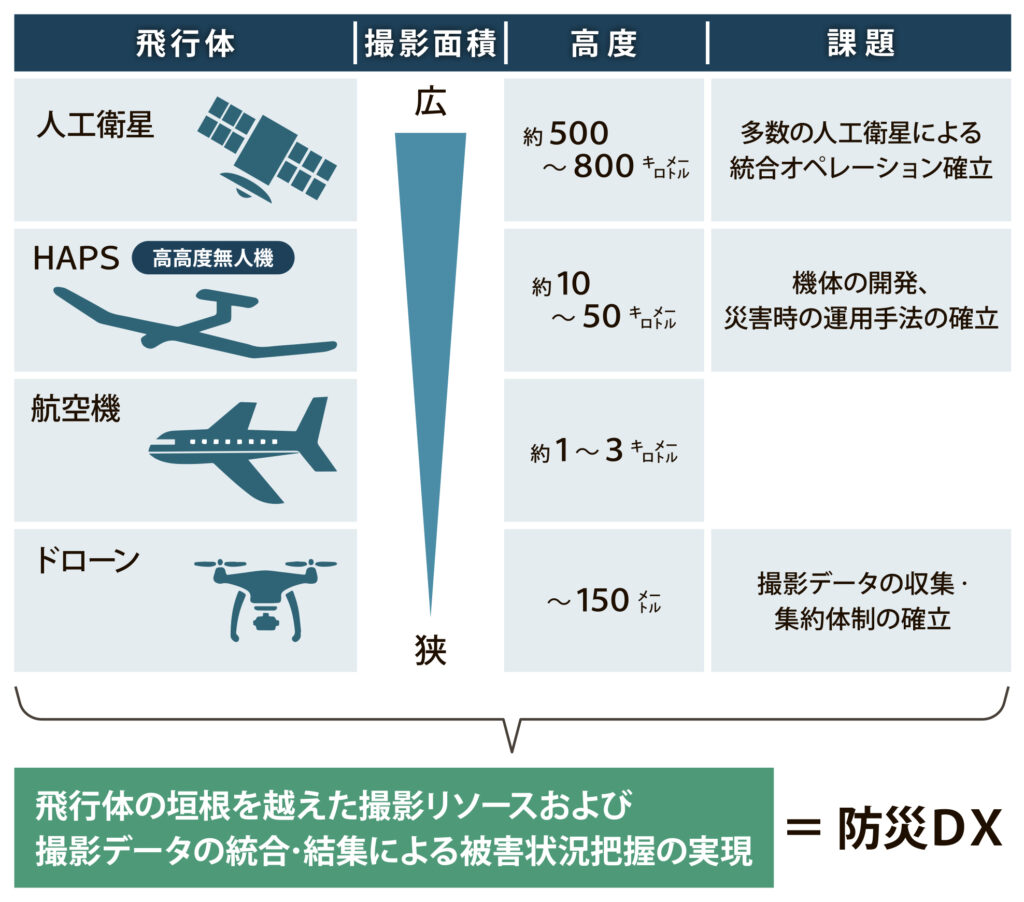

自然災害の強大化と社会の脆弱化により、災害の全体像をいち早く把握し、被害軽減のための対応を行うことが求められる。災害の全体像を把握するためには「俯瞰(ふかん)」が大切であり、「空からの目」を最大限活用する必要がある。近年、「空からの目」となる飛行体の高度は屋根の上(数十メートル)から宇宙空間(数百キロメートル)まで多様となりつつある。

「空からの目」が撮影するのは主に画像であり、地図と重なる情報へ変換し、そこから災害による変化(つまり、被害状況)を抽出することで、災害対応に役に立つ情報となる。このような情報をいかに迅速に生成するかが重要であり、それに向けた研究開発は、技術開発にとどまらず社会的な体制や仕組みの構築まで含まれると筆者は考えている。

「空からの目」として真っ先に思い浮かべる人が多いのは、10年ほどで一気に普及したドローンだろう。災害時に災害対応者が自ら飛ばすケース、民間などと協定を締結して飛ばしてもらうケースがある。災害時の撮影リソースの活用の仕方、撮影データの収集・集約を行う社会的な仕組みの構築が課題である。なお、令和6年能登半島地震では救援活動などのため飛行が禁止された事例があり、発災直後は飛行できない場合がある点に留意が必要である。

◇衛星で迅速に観測

宇宙空間からの目といえば人工衛星である。地表面を詳細に撮影する人工衛星は、高度500~800キロメートルを約100分でほぼ南北に地球を周回し、自転により日本上空を1日2回程度撮影できる。近年、宇宙スタートアップ企業が小型の人工衛星を多数打ち上げており、観測機会が増大することで災害時の迅速な撮影が期待されている。

そこで重要となるのが、どの人工衛星で、どのタイミングで、どの地域を撮影するか、という点である。災害の規模によるが、南海トラフ地震は最大で東西約1千キロメートルが被災地となりうるが、人工衛星の1回の撮影範囲は10~200キロメートル(東西幅)と限られる。発災後、多数の人工衛星をいち早く活用する「統合オペレーション」が重要であり、そのための技術開発と社会的な体制構築が課題である。

◇HAPSへの期待

最新の「空からの目」として注目しているのが成層圏(高度10~50キロメートル)を飛行する高高度無人機(HAPS)の活用である。長期間かつ継続的に上空を飛行できるよう、機体開発が活発に進められている。携帯電話の「空飛ぶ基地局」のように通信途絶対応に加え、カメラを搭載して被災地を撮影できる可能性がある。将来的には、様々な目的のHAPSが平時から多数飛行し、災害が発生したら目的地となる被災地を特定し、いち早く飛行して通信や撮影を行うオペレーションを確立することで災害対応に貢献できる可能性がある。HAPSの活用は新たな研究フィールドである。

来るべき大災害へ対応するためには、1つ1つの「空からの目」では太刀打ちできない。最終的にはドローン、航空機、HAPS、衛星など、飛行体の垣根を越え、それぞれの特性を生かした撮影リソース及び撮影データの統合・結集ができることが被害状況把握の側面における防災DXだと筆者は考える。その実現に向けて、研究開発を進めていくことが大切である。

電気新聞2024年9月2日

執筆者:田口 仁氏

東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻博士課程修了。2009年4月より防災科学技術研究所。16年6月~17年9月まで内閣府防災担当に出向。専門分野は災害情報、リモートセンシング、空間情報科学。防災対策及び災害対応における情報の統合・解析・発信・活用を通じた防災DXの実現に向けて研究開発を推進。

>>電子版を1カ月無料でお試し!! 試読キャンペーンはこちらから