◇従来型、軽量化と量産性に課題/浮力に「逆らい」同時解決

スパー型浮体は単純な円筒形なので自動溶接やコンクリート材が採用可能で、量産も容易だった。在来タイプのセミサブ浮体は、3~4本の鋼製円柱(コラム)を横と斜めの補強桁で連結した形をしている=写真1。構造が複雑なので造船ドック以外での製造は難しかった。製造の容易さでは、平板を組み合わせたバージ型や福島7000キロワットの浮体の方に分があった。

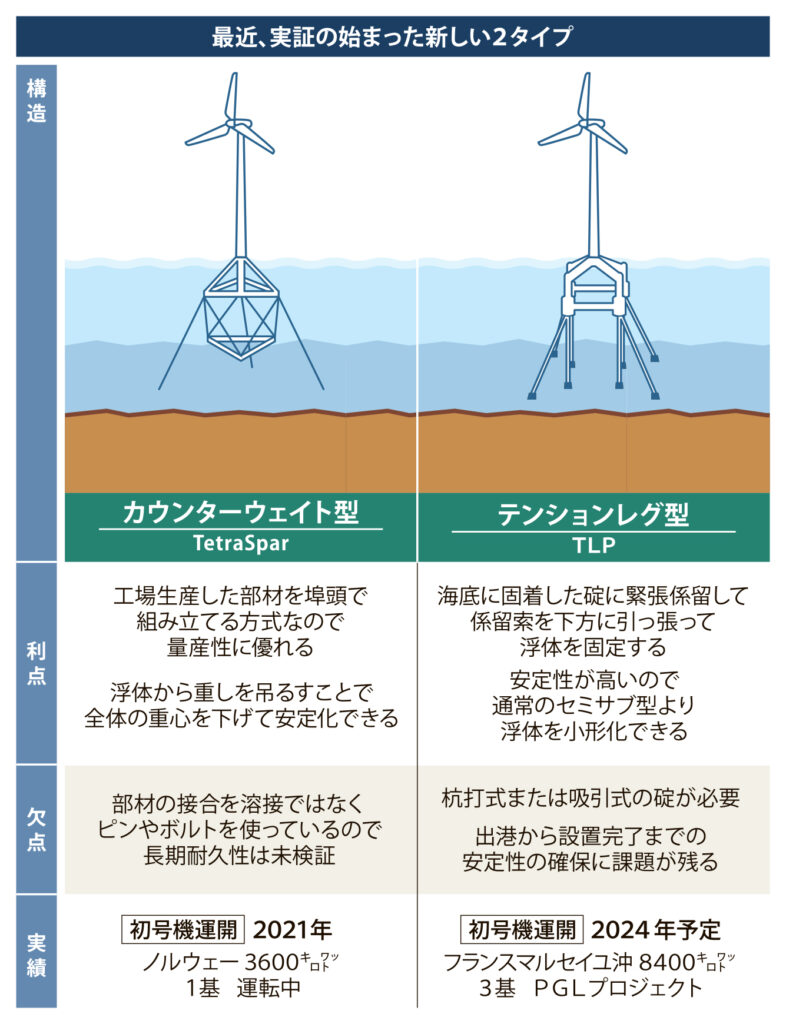

セミサブ型には、(1)造船ドックで大重量の鋼製浮体を造るので建造コストが高い(2)商用展開時の量産性(造船ドックで年間数十基以上も作れるか)――の2つの課題があった。これを解決するために、カウンターウェイト型とテンションレグ型(海上油田リグでは実績あり)という新しいタイプ=図=の実証運転が始まっている。軽量化と量産性の2つの課題は、本来なら別々のものだが、この新しい2タイプでは両者を同時に解決しようとしている。

◇漁業への影響抑制

重い風車本体を小さい浮体で支えると、前後左右の揺れが大きくなり、風車の強度が持たない。揺れを抑制する方法の一つが、元来の浮力に逆らって強引に下方に引っ張ることである。子供の頃に風呂でタオルに空気を閉じ込めて沈めて海坊主を造った経験のある人も多いだろう。それと同様の仕組みである。カウンターウェイト式では浮体の下に重しを吊下げる。テンションレグ式では海底打込式の碇(サクションアンカーまたはパイルアンカー)につないだ係留索をウィンチで巻きあげて緊張係留する。共に浮体を下方に引っ張ることで浮体を安定させる工夫である。

係留索の重量で浮体を固定していたカテナリー係留では、浮体から四方に広く係留索が伸びるので、網を打てない面積が大きく漁業への影響が大きかった。緊張係留では係留索がほぼ真っ直ぐに浮体下方に伸びるので、着床式並みに占有面積が小さくなり、漁業への影響を抑制できる。

テトラ・スパーやPGLプロジェクト=写真2=では、複数の鋼製中空パイプを三角錐状に組み上げて浮体を形成している。個々のパイプは陸上の工場で製造する。大きさは、直径数メートル・長さ数十メートル・重量数百トンなのでトラックで輸送できる。埠頭まで運んで、ボルト締め、またはピン構造で接合して組み立てる。完成した浮体を進水させた後、埠頭に横付けして陸上クレーンで風車を艤装(ぎそう)する。賃貸料はクレーン船より陸上クレーンの方が安い。造船ドックを使わずに工場で製造するので、製造コストと量産性に優れている。

◇技術習熟が不可欠

テンションレグ式は、緊張係留後は安定するが、建設時の進水後、無事に係留完了するまでの工事期間中は、浮体の重心が高く、強風時には転倒するリスクがある。日本のように台風来襲のあり得る地域では注意が必要である。

また、海底への碇の打設や、緊張係留の巻き上げ作業は、従来のカテナリー係留では未経験の分野であり、習熟するまでは工事の費用と時間が大きくなる。PGLでは3基の浮体の係留作業に約1年を要している。これは既に産業化して1日1基のペースで据え付けている着床式洋上風力に比べて10倍以上の長さであり、その分、工事コストもかかる。しかしこの辺は、数をこなして習熟すれば短縮が期待できるだろう。

次回は経済性と、係留や碇についても解説する。

電気新聞2024年6月24日