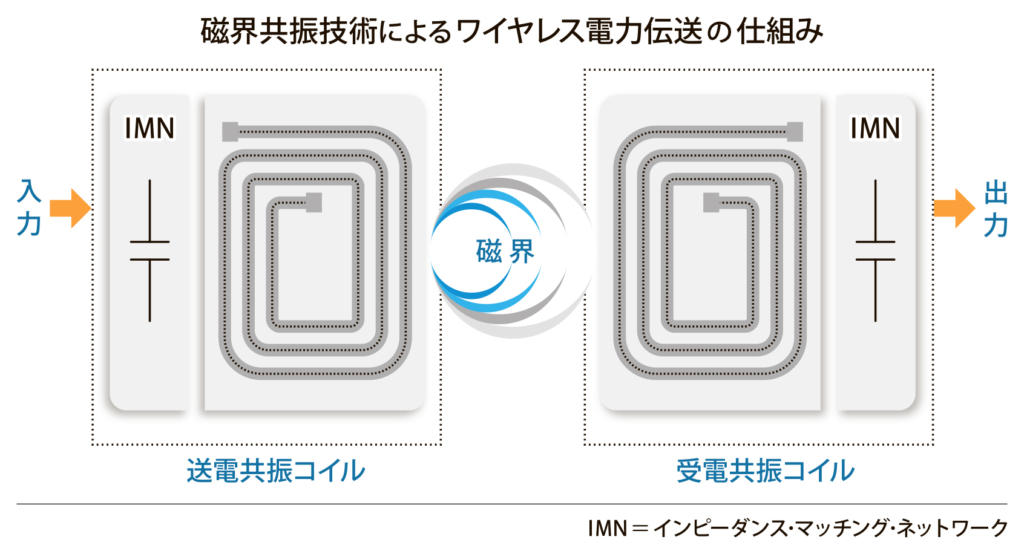

カーボンニュートラルを推進していく上で重要となるモビリティーの電動化の要が自動車のセグメントである。その自動車の電動化(EV)普及に向けての起爆剤として期待されているEVワイヤレス給電の技術。電界結合方式や電磁誘導方式など各種の技術開発が進んでいる中、今回は停車中ワイヤレス給電(SWPT=Static Wireless Power Transfer)に使用されており、ワイトリシティの基礎技術などを基に標準規格化された電力転送技術、磁界共振方式の技術について説明する。

空気を介して電力を伝送するというワイヤレス電力伝送のアイデアは1世紀以上前から存在しており、ニコラ・テスラのアイデアはおそらく最もよく知られた初期の試みである。

変圧器の動作は磁気誘導の原理を利用して、一次コイルから二次コイルにエネルギーを伝送するため、ワイヤレス電力伝送の一種と考えることができる。電動歯ブラシで一般的に見られるような電磁誘導充電器も、これと同じ原理で動作するが、これらの方式が効率的に動作するには、一次コイル(送電ソース)と二次コイル(受電デバイス)を近接させ、互いにぴったり合わせて配置する必要がある。

◇装置を自由に配置

そこで、もう少し離れた距離で送電装置と受電装置の相互位置をより自由に配置したりする場合はどうするか?――。これがマサチューセッツ工科大学(MIT)のグループが自問した疑問である。彼らは、「中距離」で電力を伝送するための多くの技術を検討し、共振の仕組みを利用してエネルギー伝送の効率を高める非放射アプローチに到達した。

共振により高Q係数を可能にする技術は、送電装置と受電装置が少し離れている、より低い結合率の場合でも効率的なエネルギー伝送を可能にする。つまり、電磁誘導方式よりも距離、および位置の自由度が高くなる。このアプローチは「高共振」ワイヤレス電力伝送(HR―WPT)と呼ばれ、MITチームは磁場を使用して2メートルの距離にわたってエネルギーを伝送する高共振技術を実証し、EV向けワイヤレス給電の礎を築いた。この技術は「磁界共振」とも呼ばれ、一定範囲の距離にわたって位置、および方向のオフセットを伴っても電力を効率的に伝達する能力により「電磁誘導」とは対比される。

◇交流とほぼ同等に

磁界共振は、家電や医療機器、ロボットなどにも活用されており、2020年に米国SAEインターナショナルおよび中国GB(中国国家標準)にて、世界標準ができたことで、カーメーカーの採用が始まっている。路上に設置した送電装置から、車の底面に取り付けた受電装置に向けて給電する仕組みで、車体と路面の距離や位置ずれにも関わらず、ACレベル2充電とほぼ同じ電力や効率を達成。双方向充電が可能なため、EVを止めているだけで、再生エネルギーの活用に重要な、V2HやV2Gを可能にする。また、走行中給電によって、EV車両の電池容量の削減を可能にする。

ワイトリシティをはじめとする先進企業が開発するワイヤレス充電技術は、EV普及の障壁を取り除き、持続可能な社会の構築に貢献する革新的なソリューションである。安全で効率的、かつ利便性の高いこの技術は、都市の脱炭素化や新たな経済成長を促進する大きな可能性を秘めている。カーシェアリング、自動運転や自動駐車と親和性の高いワイヤレス給電技術は、人を介在せず自動で充電を行うことで、給電装置の上に駐車しているすべてのEVを電気系統網につなげ、再生エネルギー活用をサポートする、V2Gの世界を促進することも可能である。今後もワイヤレス充電技術の発展と普及が、EV市場の未来を形作る重要な鍵となることに期待する。

電気新聞2025年2月10日