◆タマゴ型デバイスに込める

電気事業連合会が大阪・関西万博に出展する「電力館 可能性のタマゴたち」が2月28日に完成した。「タマゴ型デバイス」を通じ、エネルギー技術の可能性や未来を体験できる特徴的な展示となっている。記者が一足先に体験した。

大阪メトロが1月19日に新規開業した万博会場の最寄り駅「夢洲」(ゆめしま)から、直結する東ゲート。電力館は、ゲートからすぐの奇跡的な好立地で、万博会場に入って最初に目を引く建物だ。テーマに掲げる「可能性のタマゴ」を建築で表現するため、建屋はタマゴ型のドーム形状になっている。表面に複数の多角形を組み合わせた「ボロノイ構造」が美しい。色は銀色だ。

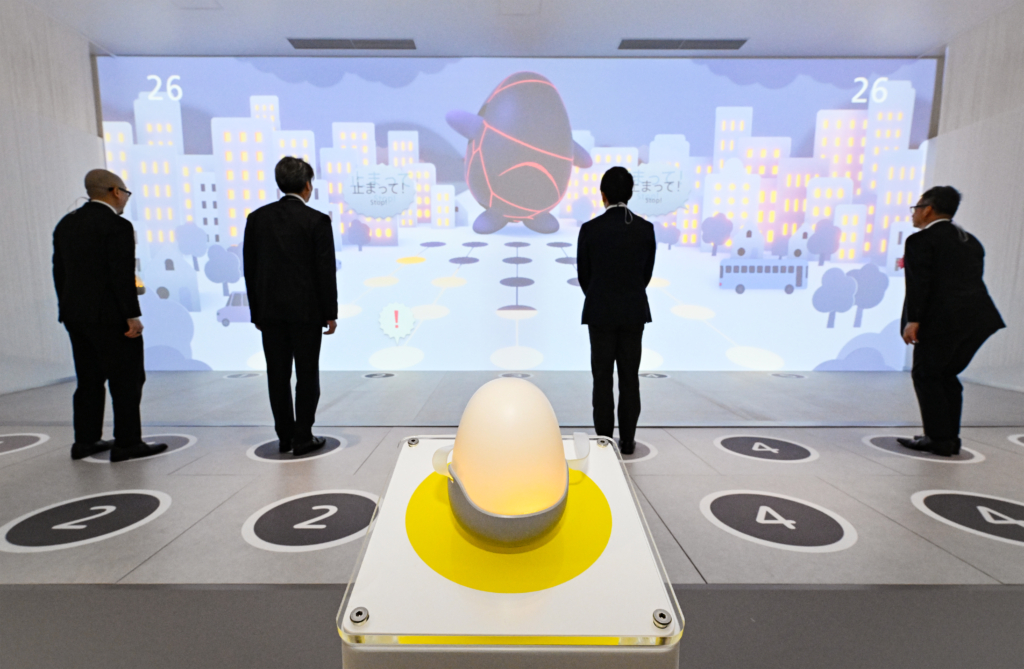

ドームに入館すると、来場者は色とりどりに光る合計80個のタマゴ型デバイスから、好きなものを選んで首にかける。直径約10センチメートル、高さ約13センチメートルで重さは310グラム。見た目ほど、首に負担感はない。このデバイスが、それぞれの展示に連動して、様々な表情を見せてくれる。

展示は、プレショー、メインショー、ポストショーの3部構成。プレショーでは映像を用い、火や化石燃料、原子力、再生可能エネルギーなど人類のエネルギー利用の歴史を振り返る。その上でカーボンニュートラルの必要性を説き、それぞれのタマゴ型デバイスでエネルギーの可能性を集めてほしいと、来館者に呼び掛ける。壮大な映像で期待感、わくわく感を抱かせた。

メインショーは二階だ。エスカレーターで上がると、パッと白を基調としたフロアが広がる。将来的に我々の生活を支える可能性がある「可能性のタマゴ」と称した28技術がここに展示されている。技術の中身を詳しく解説するというよりは、原理や特徴の「体感」に特化していた。

試しに核融合にチャレンジしてみた。手前のスポットにデバイスを置くとパッと光り、ゲームが始まる。テーブルに投影された重水素、三重水素の映像を来場者が手で集め、デバイスに挿入すると得点になるが、これが難しい。約1分の制限時間内に、重水素、三重水素がランダムに流れてくる上に、両方を同時に挿入しないと得点にならない。記者は、さほど得点を獲得できなかった。

他にも、足踏みを活用した振動力発電なども体感した。どれも直感的にエネルギーの仕組みを学ぶことができ、子どもたちが大ハマりしそうなゲームだ。デバイス返却時、28の「可能性のタマゴ」をゲームによって、いくつ獲得したか大型ディスプレーに表示する仕組みを取り入れるなど、細部までこだわっている。

実はこのメインショー、運営の都合上、来館者は15分程度しかフロアにいられない予定だ。一方で、展示は盛りだくさん。一回訪問するだけでは、とても全て体験できるとは思えない。電事連大阪・関西万博推進室の石橋すおみ副室長は、「電力館を最大限楽しむため、複数回のご来館をおすすめします」と話す。

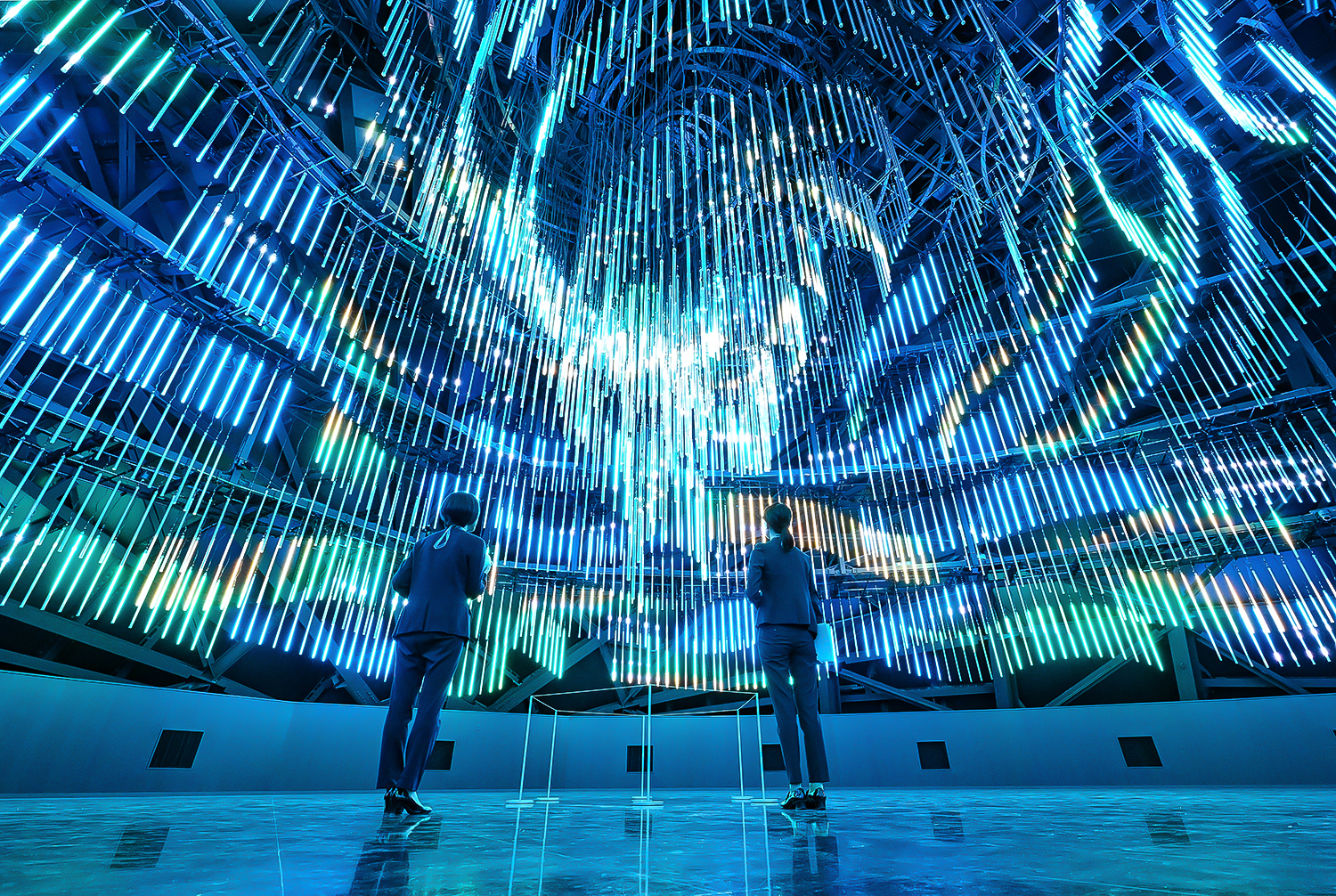

白いフロアを抜けると、メインショー最後の目玉として、万博全体のテーマとなっている「いのちの輝き」を模した光のショーを体験できる。今風に言えば、イマーシブ(没入)体験とのことだ。膨大なライトが織りなす光の波に圧倒されてしまった。

◇

その後、1階に下りるとポストショーにたどり着く。メインショーでの直感的な体感を踏まえ、「あの技術は、結局どういう仕組みだったのか」という疑問に答える。壁にはぎっしりと28技術の詳細が記載されている。大人でも「なるほど」と思わせる内容だ。小学生には少々難しく、中高生向けだと感じた。ポストショーには、電力館オフィシャルグッズショップも併設される。ここではピンバッジやタオル、キーホルダー、Tシャツ、お菓子などが販売される予定。お土産にいかがだろうか。

電事連が工夫を凝らして作り上げた電力館。ゲームを通じてエネルギーの未来を学ぶことができる異色のパビリオンを、ぜひ体験してほしい。

電気新聞2025年3月5日