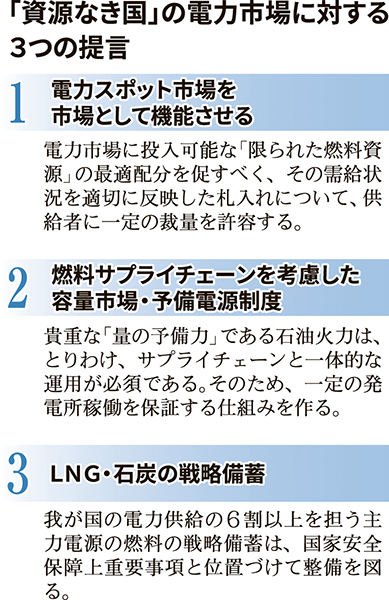

「資源なき国」で「燃料危機」を避けながら電力市場を運営していくには、燃料ゲートクローズ後の「限られた燃料資源」の最適配分と、その「限られた燃料資源」の総量を大きくする「量の予備力」の維持・向上しかない。この観点から、今回は三つの提言をしたい。

第一は、電力スポット市場を市場として機能させることである。

これまで見たように、「資源なき国」の電力市場は「限られた燃料資源」で供給されるため、発電設備上の余剰をすべて「限界費用での入札」によって約定機会を最大化することが、事業者にとっても、また市場にとっても、必ずしも「経済合理的」とは言えない。相場操縦は断じて許容できないが、市場の破綻を避けるには「限られた燃料資源」の需給状況を反映した価格シグナルが発信されるよう、供給者に一定の裁量を認めることで、資源を最適配分することが不可欠である。

「価格の不安定化」を懸念する向きもあるかもしれないが、本来、価格のボラティリティは市場を機能させるために歓迎すべきものだ。今後、再エネの増加と共にますます求められる蓄電池やデマンドレスポンスなど、新たな「量の予備力」の普及も促すことになるはずである。

第二は燃料サプライチェーンを考慮した容量市場・予備電源制度のあり方である。

数は少なくなったとはいえ、石油火力は「量の予備力」として貴重な財産である。これを生かすためには、供給元の出荷タンクや内航船なども含めたサプライチェーンが一体的に運用されることが必須だ。残念ながら、現行の容量市場・予備電源制度においては、この視点が欠落している。提案したいのは、一定の発電量の買い取りを、発電所のコストとして保証する仕組みである。サプライチェーンは動いてこそ、その構成組織に対価が行き渡り、携わる人たちの技術やノウハウも維持される。

第三はLNG・石炭の戦略備蓄である。

LNG火力と石炭火力は、我が国の電力供給の6割以上を担う主力電源だが、その燃料の在庫は極めて心もとない。これは、国家の安全保障に関わる問題である。国家90日、民間70日の備蓄を持つ石油と同様、国が前面に出て備蓄制度の整備を進めるべきではないか。運用が始まった「戦略的余剰LNG」については「千里の道も一歩から」と理解している。

LNGは超低温ゆえ長期・大量の保存が難しいと言われるが、少なくとも現状の2倍程度まで貯液能力を増やすことは可能なはずだ。LNG基地のサイトなどに国家備蓄タンクを増設できれば理想的だが、いずれにしても民間の在庫と一体運用して、在庫を回転させる必要がある。

石炭の備蓄については、国際バルク戦略港湾なども生かしながら実現できないものであろうか。一つの問題は二次輸送。内航海運業界が弱体化し、船の手配が難しいばかりか、もともと運賃も高い。例外的に外航船で二次輸送できるような措置を考えられないだろうか。