発電事業者は余剰電力の全量を卸電力市場に供出することが求められるが、市場の状況によっては想定外の落札が続き、みるみる燃料が減り続けることもある。発電所の稼働は入札価格として求められる「限界費用」の優劣によって決められるので、この間、事業者にできることはほとんどない。最終的には、燃料制約で発電所を停止か出力低下させるしかないが、そうなると供給力を失った発電事業者は、相対契約の供給義務を満たすために、最悪の場合、キロワット時あたり200円もの電力を購入せざるを得なくなり、短期間に一社で100億円単位の損失を被ることもある。これが21年1月の出来事だ。

これとは逆に、想定した消費がつかないこともある。冬の需要期に向けて在庫を積み上げたものの、暖冬のため燃料の消費が進まず、各社の石炭船が最大3カ月も発電所の沖で滞船したのが23年の春である。滞船の間に、電力のスポット価格はキロワット時あたり25円(12月)から10円(3月)に急落。高値で仕入れた石炭は大幅な逆ザヤで売る羽目になった。各社は滞船料も合わせて一社あたり百億円単位の損失を被ったはずである。

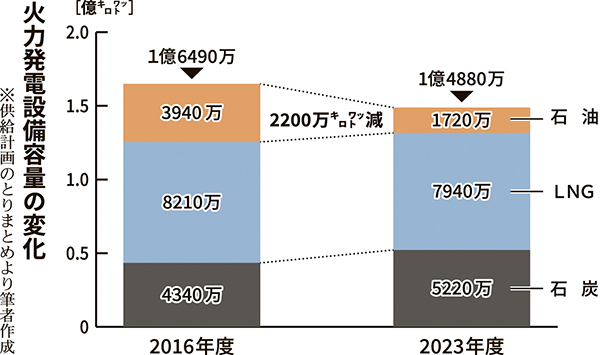

以前のように、燃料の不足時にはエリア単位で発電所の運用を調整するという、臨機応変の対応ができなくなっているのである。今後、変動再エネの増加に伴い、燃料消費は一層読みづらくなり、「燃料危機」はさらに頻発することが懸念される。「容量市場ができたのに」という不満の声も上がるだろうが、これは「設備容量」ではなく「エネルギーの量」の問題なのである。

>>電子版を1カ月無料でお試し!! 試読キャンペーンはこちらから