一方で、現在世界中が目にしているのは伝統的電気事業とまったく様相の異なるものである。脱炭素に向けて導入が進む自然由来のエネルギーは、すべて信頼度維持に必要な指令応答能力(ディスパッチャビリティー)がないか、もしくは極めて低く、それらを優先的に利用した場合、伝統的電気事業の中心であった回転発電機は大幅に稼働率が下がり、更新・新設投資の動機づけを失う。もともと伝統的電気事業下の自由化でも、発電容量確保について価格メカニズムが実質的に通用しないというジレンマを抱えていた上に、自然変動電源による一種のクラウドアウト(押し出し)が電気事業の持続性の脅威になっているのだ。

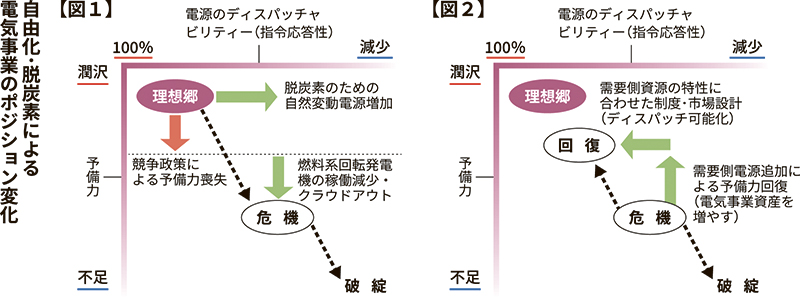

【図1】はこれをディスパッチャブルな電源の比率と予備力率の二軸で示したものである。左上はすべての発電機が完全にディスパッチャブルであり、一年を通じた信頼度維持はもちろん、バランシング・グループ制度のような電源最適配分機能を持たない自由化システムでも、各主体(系統運用者、小売電気事業者など)が潤沢な予備力によって十分な供給力を維持できる伝統的電気事業にとっての「理想郷」であり、この領域では独占・自由化を問わず安定した電気事業が可能である。

ところが、ひとたび自然由来の再生可能エネルギーによる電源(太陽光には出力抑制があり、風力は一部指令応答可能だが回転発電機に比べれば能力は限定的である)が増え、それが優先的に使われるようになると、その影響はもう一つの予備力率にも及び、その国・地域の電気事業は回転発電機への更新・新設投資の困難化から右下と移動し、安定した状態から離れていく。つまり、脱炭素を加速すれば電気事業は理想郷から離れて破綻に近づくことになる。

これを回避するには、回転機の脱炭素電源でありかつ自然由来の再生可能エネ発電をコスト面で上回る実力を持つ原子力や水力を健全な状態で大量に保持しているか、国際連系線を豊富に持っているかという条件が必要であり、欧州・米国の一部はそれを備えている。その点、2011年以降、極端な競争促進を目的とした非対称規制で発電事業の採算を悪化させ、同時に太陽光偏重の再エネ促進策をとってしまい、かつ国際連系線を持たない島国である日本は破綻に近づく国・地域の典型であり、今まさに「解けないパズルと格闘している」政策当局の辛苦がうかがえる。また電気事業人の一部には「制度をきちんと直せばわれわれは理想郷に戻れるのでは」という懐古趣味があるが、予備力の喪失や自然変動電源の増加は基本的には不可逆的な変化だと知るべきだ。

この苦難の中でほぼ唯一の解決策は、伝統的電気事業にはなかった資源を電気事業のために使うことで実質的にディスパッチャブルな電気事業資産として取り込み、その国・地域の電気事業全体を強化することである(需要側エネルギー資源の活用)。【図2】は、【図1】と同じ二軸で需要側資源活用による電気事業全体の回復を示している。蓄電池やEV(電気自動車)、エコキュートといった設備は、伝統的電気事業では電気を使うだけの立場だったユーザーが保有しているが、一定のインセンティブを与えれば全部または部分的にディスパッチャブルになりうる。またDR(デマンド・レスポンス)が代表的だが、予備力率が重要になる局面に限れば需要側エネルギー資源は十分指令応答可能であり、予備力率の引き上げに相当する能力がある。

ここで注目すべきは、ユーザーが持つこれらの資源は電力自由化や自然変動電源の増加によって更新・新規投資に甚大な影響を受ける回転発電機と違い、むしろ独立して機器のコストダウンやユーザー自身のニーズによって拡大していくという点である(適切な普及政策はさらにそれを加速する)。すなわち、需要側活用とは電気事業が自由化/脱炭素で抱える破綻への道の中で見つけた天祐なのである。