<<前回へ

電気新聞2016年3月18日掲載のコラムを加筆・修正しています

前報で述べた様に、福島事故の放射線記録によれば、「安全最後の砦」として頑張った2号機格納容器は最終的には損壊し、そこから洩れ出た大量の放射能により、発電所周辺は重篤な汚染を被った。

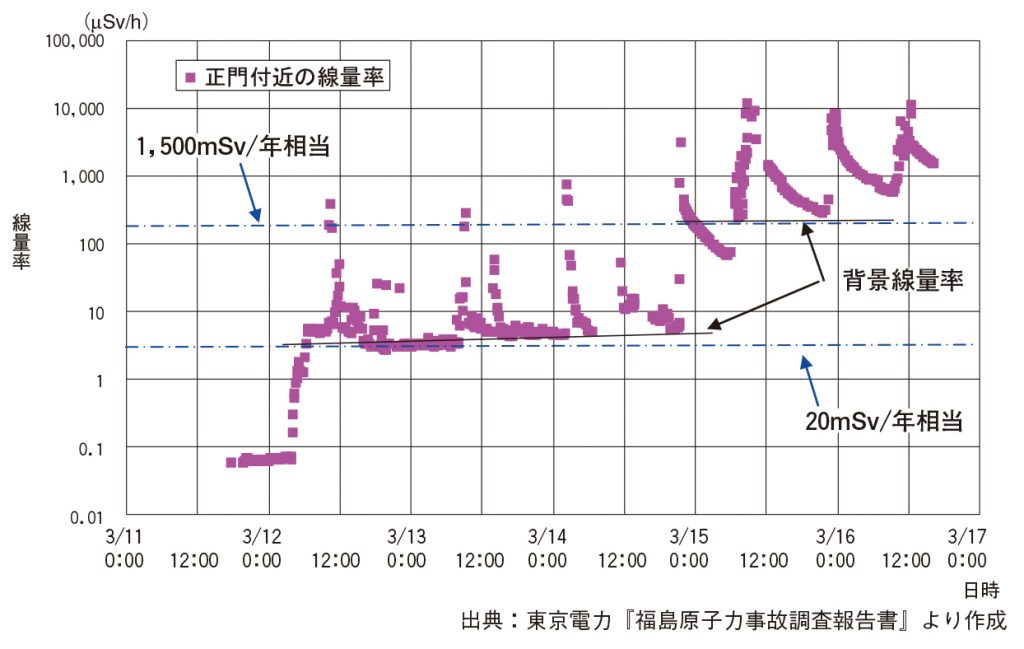

この汚染による背景線量率は、1キロメートルほど離れた発電所正門付近において、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告避難線量(20~100ミリシーベルト/年)の百倍であった。

逆に、早々にベントを開いて内部の放射性ガスを開放した1、3号機は、放射能の放出が少なく、その背景線量率は最大で約20ミリシーベルト/年ほどと桁違いに小さい値であった。

この二つの背景線量の相違から、もし2号機のベント失敗がなければ、事故時の線量率は1、3号機と同じであるから、勧告避難線量に近い20ミリシーベルト付近に留まったであろうことは容易に想像出来る。この事は前報で述べた。

であれば、格納容器はこれまで考えられて来た放射能を保留する「最後の砦」として使うより、事故早々にベントを開いて放射能を積極的に放出する方が、放射線災害防止の見地から桁違いに安全なことが分かる。

このように格納容器のより安全な使い方が分かり、使い方が変われば、それに従って格納容器の設計も変化する。避難を含めた防災上の考え方も、必然的に影響を受ける。安全と防災の考え方に一大変化が生じるのだ。

この安全思考上の変化を促す根拠が、福島事故が残したデータにあることを、ここで強調しておきたい。そのデータの一つが、溶融炉心から漏出する放射能放出の実体が始めて数値的に明らかになったことであり、第二がベントの除染効率が大きいことが実証されたことだ。

少し余談に入るが、事故直後のベント実施に逡巡があったのは、溶融炉心からの放射能放出が世界で初めての経験で有り、その実体を誰も知らなかったからだ。判断材料を持たない悲しさで、ベント開放による放射線被曝を危惧する余り、過大に考え過ぎてベントを開くことに躊躇(ちゅうちょ)したのであろう。

福島の事故データは、ベントの実体を明確にしてくれた。お陰で、今後の事故対応に逡巡はなくなり、その結果としてベントの開放さえ着実に行えば、避難線量を超える事態は稀となろう。

少し補足すると、福島で測定されたデータは、溶融炉心が放出する放射能による放射線量率の最大値に近いものと思われ、今後に参考となる世界的データと思料される。その理由は、2011年3月11日の事故直後、数日は風が穏やかであったため、溶融炉心から漏出した濃い放射能は風に流されずに発電所付近で滞留していたので、汚染度合いも、測定線量率も、高い値を示したと考えられるからである。

なお、この濃い放射能が、2011年3月15日昼以降強くなった風に流され、飯館村の高汚染を引き起こした。

以上のように、事故が教える改善への示唆は、これまで我々が気付かなかった事を含め、数多い。事故データを詳細に分析して、広く活用すべきと思うのだが、その動きは少ない。

さて、本稿の主題である第二の高いベントの除染効率に戻る。

沸騰水型軽水炉(BWR)のベントは、放射性ガスを水に潜らせた後にスタックから放出する仕組みである。ガスが水を掻き分けて上昇する過程で生じる「うがい効果」によって、ガス中の放射性物質が洗い落とされて千分の1程にまで減少する事は、設計当時の実験で分かっていた。詳細は避けるが、この事は福島事故のデータ分析からも、ほぼ明らかとなっている。

2号機の溶融炉心から直接漏出してきた放射性ガスによる背景線量率は、3月16日には最大値である数千ミリシーベルト/年に達していた。もしこれがベント放出であったならば、千倍の除染効果が利いて背景線量率は数ミリシーベルト/年にまで下がる。この値は、国際原子力機関(IAEA)の避難勧告は勿論、日本政府が定めた避難線量以下の値であるから、放射能避難の必要はない。このことは、ベントを上手く使えば、事故で炉心溶融が起きても、避難が必要でない程までは放出放射能を減少できること示している。

フィルターベントを研究しておられる北海道大学・奈良林直教授<編注:肩書きは執筆当時。現在は東京工業大学先導原子力研究所特任教授>によれば、その除染効果は、1万倍は確実にあるという。フィルターベントとは、BWRの水ベントに加えて、銀ゼオライトなどのフィルター膜を付加したもので、水に解けない有機ヨウ素までも除去するので、除染効果がさらに一桁高くなる。

更に、既設のBWRベントは既存の格納容に敷設した簡易な装置であるから、今後の設計改善の余地は大きく残っている。

これらを勘案すれば、フィルターベントの除染効果は確実に10万倍を超えると言う。この場合、炉心溶融事故での線量率は、通常運転時のそれと変わらなくなる。嘘のような話だが、簡単な計算で示せる。

フィルターベントの除染効果が10万となると、福島事故での最大背景線量値、約1500ミリシーベルト/年は10万分の1に減少して0.015ミリシーベルト/年となる。この線量率は、我々が生活環境から受ける放射線量率約0.2ミリシーベルト/年の15%と極めて小さく、通常運転時のそれと変わらなくなる。この数値を、比較のため添付した図に入れて見れば一目瞭然、自ずと理解できるであろう。各自で是非確かめられる事を願う。

フィルターベントを使用することによって、安全設計は大幅に変わる。まず、格納容器の役割が「最後の砦」でなくなり、放射能の一時貯蔵容器に変わる。従って、格納容器の密閉性能は必要だが、放射能はベントで放出するのであるから高い耐圧容器である必要はなくなる。格納容器の設計が大幅に変わることとなる。

これまで安全設計の中心であった格納容器の役割が「最後の砦」でなくなれば、安全の考え方も当然変わる。格納容器は安全設備の最重要設備の座を降り、止める、冷やす、閉じ込めるという安全確保手段の1つとなり、ベントと一体になっての放射能放出を担う安全設備となる。

防災の考え方も大きく変わる。原子力は、今回の事故が示唆したように、まだ開発途中の科学技術であるから何ごとが起きるかは分からないので、現行の防災制度は維持するものの、原子力発電についての規制は、個別に、現実的に、ベントの能力に応じて見直されるべきであろう。

問題は、フィルターベントの除染効果の確証であるが、1960~70年にかけて米国で行われた原子炉を使っての安全実証試験と同レベルの実験が、世界協力の下で行われる事が望ましい。僕もこの研究に志願したいが、春秋が許さないであろう。

だが、福島の事故が示したBWRベントの除染効果から推して、この実験が大きく狂うことは考えられないので、実証実験が成功裏に終わることは先ず間違いあるまい。従って、ベントを用いた安全設計が今後の安全思考の主流になる事も間違いないといえる。

ベントが安全思考を根本から変える、これが今回の新常識だが、この新常識による安全思考上の変化については、読者自身も考えて欲しい。

電気新聞2016年3月18日

※『考証 福島原子力事故 炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』増補改訂版に、この内容が詳しく書かれています。

次回へ>>

東京電力・福島第一原子力発電所事故から7年。石川迪夫氏が2014年3月に上梓した『考証 福島原子力事故ー炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』は、福島原子力事故のメカニズムを初めて明らかにした書として、多くの専門家から支持を得ました。石川氏は同書に加え、電気新聞コラム欄「ウエーブ・時評」で、事故直後から現在まで、福島原子力事故を鋭い視点で考証しています。このたび増補改訂版出版を記念し、「ウエーブ・時評」のコラムから、事故原因究明に関する考察を厳選し、順次掲載していきます。