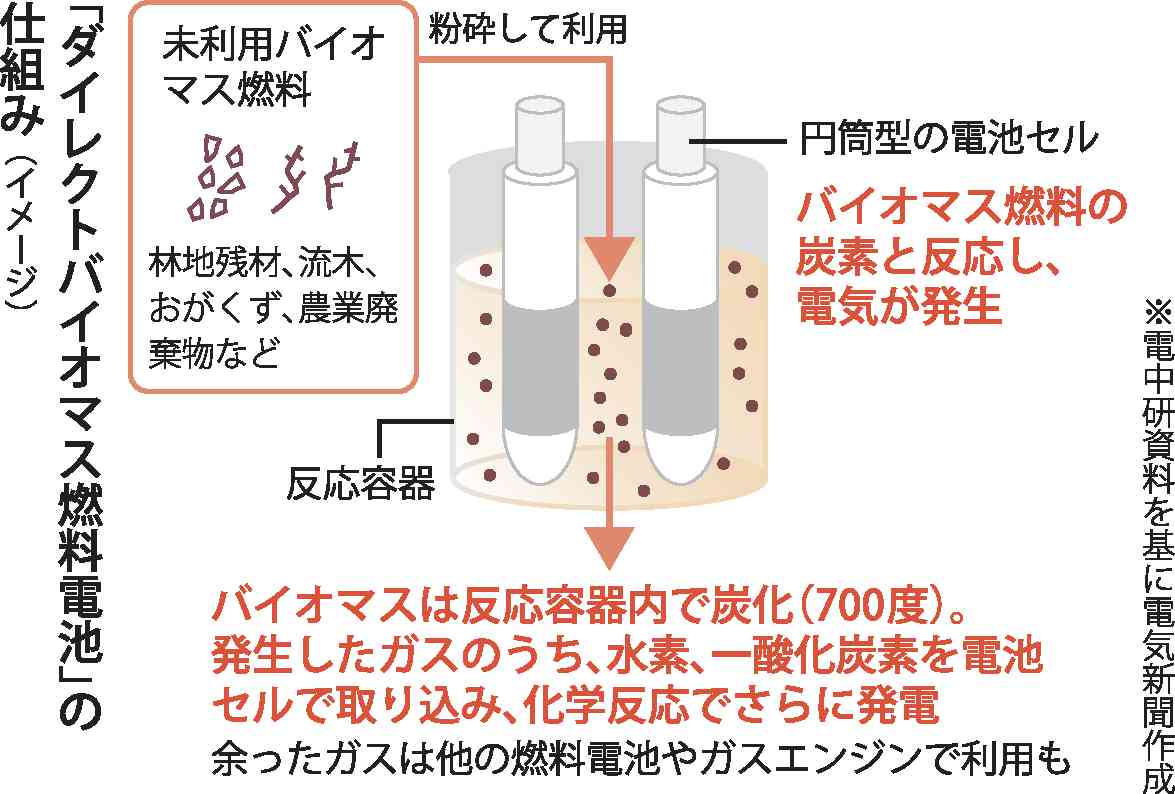

電力中央研究所は2030年頃までに、固体炭素での発電反応などを利用する「ダイレクトバイオマス燃料電池(DBFC)」の実用化を目指す。林地残材や流木、おがくず、農業廃棄物のような未利用バイオマスを粉砕して燃料に使う。市街地、山間地といった様々な環境下で地産地消型、資源循環型の発電システムが構築できると期待される。

DBFCは、反応容器内で円筒型の電池セルとバイオマス燃料を直接接触させる。電池セルは外側が燃料極、内側が空気極となっている。

空気極では空気中の酸素や二酸化炭素(CO2)が結合してイオンが発生し、電解質を経由して燃料極に送られる。燃料極ではバイオマス燃料から取り込んだ固体炭素とそのイオンが結合し、新たにCO2ができる際に電気が生じる。

また、反応容器内は約700度の高温状態となり、バイオマス燃料は徐々に炭化されて可燃性ガスが発生する。燃料極はそのガスの中から水素、一酸化炭素を取り込み、空気極から送られる酸素、CO2との化学反応でも発電する。

さらに、余った可燃性ガスは取り出して他の燃料電池やガスエンジンでも利用できる。

開発に当たっては発電出力数キロワットを想定している。発電効率はDBFC単体で23%以上。固体酸化物型燃料電池(SOFC)などと組み合わせることで、45%程度まで向上する見込みだ。

カーボンニュートラル実現に向けて、バイオマス資源を有効活用する意義は大きい。しかも国内の未利用バイオマスなら、エネルギー自給率向上につながる。エネルギー地産地消によるレジリエンスの強化、サーキュラーエコノミー(循環経済)にも寄与する。

開発状況について河瀬誠上席研究員は、詳細設計や燃料供給方法といった課題を挙げつつ、「持続可能な社会の実現に貢献するため、未利用資源を有効活用できる小型、低コスト、高効率な発電システムを開発したい」と抱負を語る。

電気新聞2023年7月25日