良いものができても売れないことがある。だからこそ、本当によかった――。感慨深げにこう語るのは、家庭用自然冷媒ヒートポンプ給湯機「エコキュート」の開発者である、電力中央研究所名誉シニアアドバイザーの齋川路之だ。

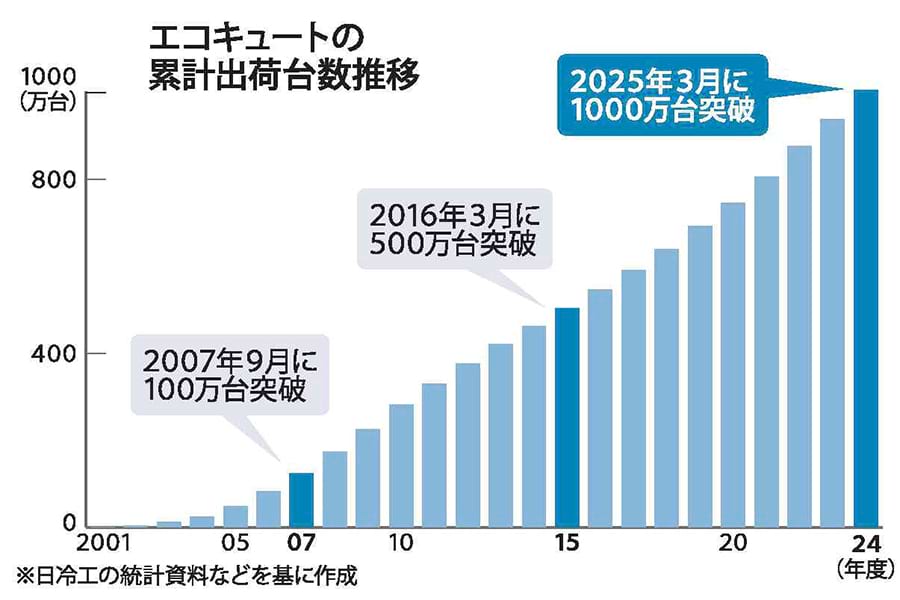

3月末、エコキュートの累計出荷台数が1千万台を突破した。燃焼式でなく電熱ヒーターも使わない、家庭用給湯の常識を覆したと言っても過言ではないこの機器は、再生可能エネルギーである大気中の熱を利用するヒートポンプ技術を使って湯を沸かす。

電気温水器に比べ、電気使用量を約3分の1にできるなど同技術に由来する優れた省エネ性を持ち、ランニングコストを大幅に抑えられる。家庭用ガス燃焼式給湯機と比較した場合、現状の二酸化炭素(CO2)排出量は6割程度となる。

◇出発点は85年

源流は、電中研が1985年から進めてきたヒートポンプに関する研究。98年には東京電力とデンソーとの共同開発を開始。様々な技術的障壁を乗り越え、2001年にCO2を冷媒に使う家庭用ヒートポンプ給湯機として、世界で初めて商品化に成功した。

初めて実機が披露されたのは、01年2月に開催されたエネルギーの総合展示会「ENEX」だ。従来とは全く異なる高効率給湯機の登場は大きな関心を集め、エコキュートについて解説するセミナーには人があふれた。

ただ、発売当初から数年間は、市場を確立するために関係者が手探りで取り組みを進めていく時期だった。いかに優れた機器とはいえ、社会で使われた前例はなく、性能への信頼は醸成されていない。競合機種と比べ、初期費用が高額といった課題も抱えていた。

齋川も「高度な技術を使ってはいるが、値段が高いためほとんど売れないのではないかとの懸念もあった」と率直に当時の思いを吐露する。

◇盤石な評価を

商品企画などの面からエコキュート開発を牽引した東京電力の草刈和俊(現東電エナジーパートナーカスタマーテクノロジーイノベーション部部長代理)は、市場確立に向け「できることをとにかくやっていた」と当時を振り返る。

草刈をはじめ様々なエコキュート関係者がまず進めたのは、表彰への積極的な応募だ。代表例が、01年度省エネ大賞。最高位の経済産業大臣賞を獲得し、高効率給湯機としての評価を盤石にするとともに、省エネ性やランニングコストの安さといった優れた性能・商品性を社会の各方面に周知した。

課題となっていた初期費用の改善にも取り組んだ。発売当初の本体価格は70万円程度と、当時の一般的なガス給湯機と比較して倍以上。そこで、実施したのが国への働き掛けだ。家庭用給湯の省エネにエコキュート普及が持つ意義を粘り強く説明。努力が実り、02年度にはエコキュート導入に対する補助金がスタートした。

草刈は、社内への理解拡大にも注力した。「とにかく話す場所をつくってほしい」と頼み込み、各支店の営業部門が開く勉強会などに積極的に参加。顧客と最前線で接する営業部門社員にエコキュートのメリットを説明して回った。

メーカーも努力を重ねていた。より顧客ニーズに合った機器の開発に向け、ダイキン工業東京支社空調営業本部事業戦略室企画担当課長の藤田朋仁は、当時の同社が「何が良いのかを模索しながら開発を進めていたと聞いている」と話す。同社では、タンク容量や湯切れ防止機能などについて試行錯誤しながら様々な機器を開発・発売。工事会社への施工方法の訓練など販路の確立も進めていった。

こうした様々な関係者の奮闘があり、01年度に約3400台だった単年度出荷台数は、02年度には約3万7千台、03年度には約8万1千台に成長。04年度には大台の10万台を越える約13万台を記録し、家庭用給湯の主要機器としての地位を確立した。(敬称略)

3月末に累計出荷台数が1千万台を突破したエコキュート。ヒートポンプ技術に基づく優れた省エネ性や関係者の努力が認められ、01年の発売以来、国内で普及が進んできた。ただ、右肩上がりの順風満帆な時期ばかりだったわけではない。勢いよく出荷台数が伸びる期間もあれば、逆風が吹き荒れる期間もあった。関係者の思いや証言を交えながら、1千万台に至るまでの四半世紀を振り返る。

(矢部八千穂)

電気新聞2025年5月13日