◇鍵はホスピタリティーに/利用者主体の在り方、電力にも

前回までに述べたようにオーバーツーリズム対策の中心が混雑に対する課金や罰金による需要抑制ではないとすると、一番の方法は情報を手に入れた来訪観光客自身が混雑を避けつつ、新しい観光の魅力をその都市や周辺から発見し、新たな観光スタイルを発見することである。そうした「ユーザーの知恵と行動によるオーバーツーリズム対策」はスマートフォンのような情報端末が普及した現代、電力・エネルギーをはじめとする他のサービスにも応用可能な面がある。

京都の代表的な観光スポットは、伏見稲荷大社、清水寺周辺、嵐山、金閣寺、銀閣寺、祇園といったところだが、海外からの観光客にとっては数少ない行程の中で、どの順番で、どこをどう回るかは考えどころである。筆者は自宅から東京に移動する際、新大阪まで関空特急の「はるか」を利用するが、車内で外国からの家族連れが京都での観光の算段を話し合っているのを度々見かける。つまり、誰も都市を混雑させたり住民に迷惑をかけるために観光に来ているわけではない。重要なのは、どのような情報をどのように見てもらうかということになる。

◇時間利用への助言

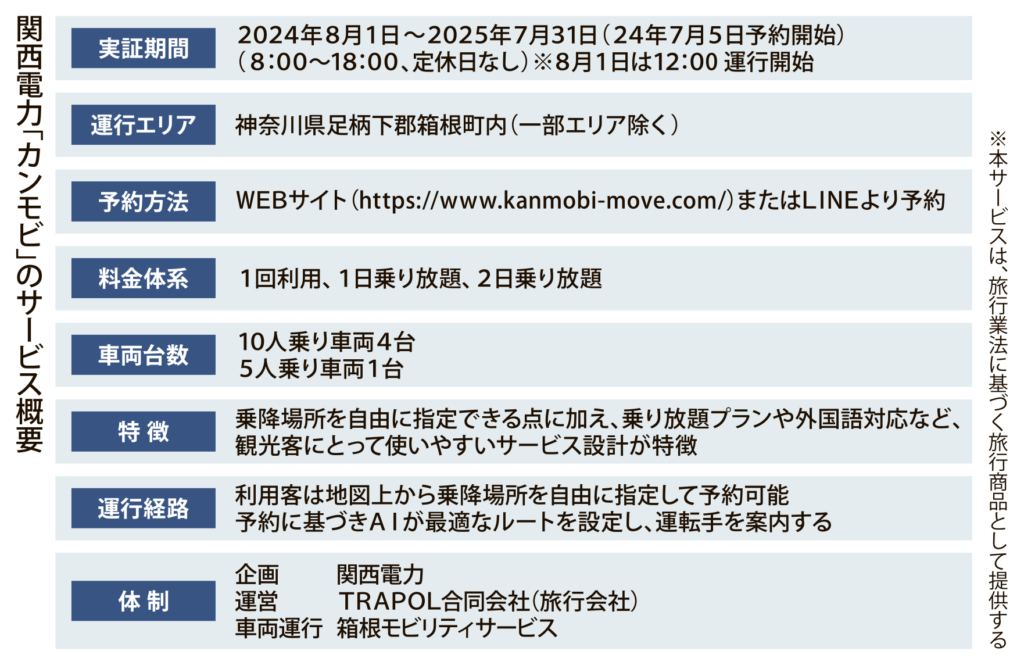

その際、情報端末だけが情報の「窓」とは限らない。京都オーバーツーリズム研究会の中では、メンバーの三木哲郎氏が自ら関わった2024年8月から関西電力が箱根で展開した観光客向けのシェアリングモビリティー(カンモビ)を紹介した。これは箱根の観光客による混雑解消に貢献し、宿泊する外国人観光客をメインターゲットにアプリによるシェアリングモビリティーサービスである=表。

箱根は京都と違い箱根湯本→強羅→小涌谷→早雲山(大涌谷)→芦ノ湖という一本道の混雑道路があり、芦ノ湖川に行くほどタクシーもバスも利便が悪くなる。筆者は大阪大学ビジネスエンジニアリング専攻モビリティ研究チームの学生たちと開業間もない8月にサービスの試用を行ったが、宿泊ではなく一日観光だったこともあり、一番貴重だったのは早雲山の混雑情報は時間のデザインに関するアドバイス(元々は箱根登山タクシーのベテラン運転手である)であり、混雑を避けて良い一日を過ごすことができた。こうしたコミュニケーションは来日外国人にとっても嬉しく貴重なものである。つまり、オーバーツーリズム対策の鍵は情報の多様な発信と観光都市全体のホスピタリティ向上であり、それによって観光客自身に選び、行動してもらうことがオーバーツーリズムへの最有力の打ち手となる。

◇日本の電力に変化

「目下の課題に対して顧客に行動してもらう」という今回の示唆を電力に応用して考えてみよう。例えば各種の時間帯別料金やピークシフト料金は、小売り独占時代に設備の効率利用のために考え出されたものであった。ところが自由化以降、電気料金は旧一般電気事業者の標準料金や低圧経過措置料金と、そこを基準に価格水準だけを割り引いた新電力による単純な販売競争が長い間続いた。顧客の電気利用の選択という点でいえばこれは不毛の競争であり、顧客や市場価格や電力情勢、新しい機器や技術に対応して主体的に判断・行動することはできない。オーバーツーリズムでいえばただ著名な観光スポットに観光客が集中して住民と軋轢(あつれき)を起こしている姿が思い起こされる。

日本の電力市場は再生可能エネルギー大量導入、環境価値の重要性増大、蓄電池や電気自動車(EV)によるユーザーのプロシューマー化、それらを市場や電力システムでつなぐアグリゲーターの登場で不毛のkWh販売の時代とはまったく違う局面に入りつつある。来日観光客が自分で情報を集めて旅程を組み、新しい訪問先を発掘して日本を楽しむように、電力ユーザーは自分の持つ機器や発電システム、市場を使って自ら行動し、最適に使いエネルギー危機から身を守ることができる。それを助けるのが電力・エネルギー事業者であることは言うまでもない。(この項おわり)

電気新聞2025年3月31日