今回、電力ネットワークにかかわる技術を取り上げるにあたって、当然ながら電気事業者側の意見や考え方を聞き取り、あるいは電気学会の歴史技術総覧である「でんきの礎」で多くのことを確認しながらの作業となった。

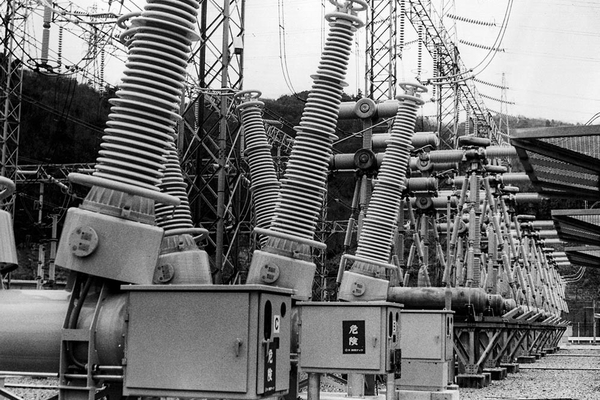

これまでの回と比べて機器・設備そのものの個体やメーカー名があまり出てこないのには理由がある。例えば、超高圧変電所のような新しい試みが行われる場合、大概は大手重電メーカーなどがそれぞれ一回線を担当する、といった分担が行われ、それが次に続く技術の基礎づけになっている。またその構成は変圧器、保護制御装置、パワーCT、GIS(ガス絶縁開閉装置)、ブッシング、碍子、避雷器といった機器によって組まれたシステムであり、それぞれの機器が各メーカーによって改良され、次の時代に引き継がれてきた。つまり送変電・配電部門を担い、世界トップレベルまで引き上げてきたのは電気事業者と日本メーカーの共同作業であったといえる。この稿では、送変電の周辺にある碍子、遮断器、避雷器といった製品類も含めて、需要密度が大きく、自然災害も特徴的な日本ならではの進化を遂げたものやその経緯を紹介したい。

◇大容量化とコンパクト化◇

日本の電力ネットワークにとって、昭和以降の大きな流れは狭い土地に集中する大きな需要に対応するための「送変電容量の大容量化」と、設備スペースを小さくする「コンパクト化」であった。日本を含むアジア地域の各国の実情をみると、電力インフラを形成する時期は本格的な経済発展期よりも早いが、経済発展による需要増大は形成する時期の電力需要予測を大きく超え、現在、中国をはじめとする多くの国で電力インフラ、特に送変電・配電ネットワークの用地確保に苦労する傾向にある。国土が小さく、少ない平野に産業や都市が集中する日本では、送電線路・鉄塔はもちろん、大容量化せざるをえない変電所に対して従前の技術では用地が不足する。これに対する決定的な手立てが6フッ化ガスを封入した遮断器GISを核とした変電システムの導入である。

日本独特の事情のもう一つに、昭和40年代から急速に進んだ「水主火従」から「火主水従」への転換がある。高度成長期、次々と建設される火力発電所に対する人員拡大に迫られた。このため水力部門の人員を充てることとなり、これが水力の自動化・集中制御の加速を促したという側面もあった。平成以降のメンテナンスフリー化にもつながる動きともいえる。本紙であげた配電自動化も同様の効果を持ったことは言うまでもない。

◇雷害への備え 世界に先駆けた避雷器◇

日本独特の送配電ネットワークにとって、深刻な災害の一つに雷害がある。「にっぽん電化史2~災害と電気(2012年)」でもとりあげたように、雷は電力の品質の大きな脅威であり、特に日本海側の北陸~東北にかけては世界有数の強雷地域である。1967(昭和42)年に松下電器が酸化亜鉛を使った素子を開発し、明電舎との共同開発を開始、1975(昭和50)年に酸化亜鉛型ギャップレス避雷器が6万6000V級変電所で採用された。

また日本独自の発展を、電力用からの展開という点で見せたのが電線メーカーである。古河電工・住友電工の2社が代表的だが、銅線中心で電力用製品を製造していた両社は自動車用の伸銅製品、あるいは光ネットワーク用ケーブルに事業展開し、それぞれで世界的な存在となっている。

最後に、日本の電力用機器の中で明治・大正時代から唯一国産化されていた碍子についてふれたい。碍子が国産からスタートしたのは、瀬戸焼をはじめとする陶器の技術応用が可能だったからである。世界最大の碍子メーカーであり、陶器分野の開拓者である森村組を起源に持つ日本ガイシ(1919年、森村組から日本碍子として独立)が代表的だが、さらに碍子は周辺機器として変電所で母線を碍子につなぎこむブッシングと碍管、さらには短絡を防ぐために碍子の汚れを感知・洗浄する超音波洗浄機と組み合わせて使われる。

今日、日本ガイシの碍子は世界100か国以上で使われている、いわば電気事業用のデファクト機器となっている。また同社の100万V送電に対応するブッシング用碍管は、長さ11.5メートルで世界最大の磁器製品ともいわれている。

<ご意見・ご感想などお寄せ下さい>

「昭和の電化遺産100ファンページ」へのご意見・ご要望をお寄せ下さい。お寄せいただいたご意見は電気新聞本紙およびウェブサイトでご紹介する場合があります。

>>「昭和の電化遺産100ファンページ」ご意見・ご要望はこちらから