◇付加価値こそ長期で利点/課金や禁止、抑制効果は限定的

「マーケティングを作った男」といわれるフィリップ・コトラーは、特定の財・サービスについて一時的に需要を制御し、長期的な価値を守る手法としてデ・マーケティング(負のマーケティング)というコンセプトを唱えている。デ・マーケティングは価格メカニズムに期待するより、むしろプレミアムを使ったより良いサービスや製品・サービスの魅力創出によって長期的成功を約束するものであり、その手法は電化活動やエネルギーのソリューション活動にも通じる。

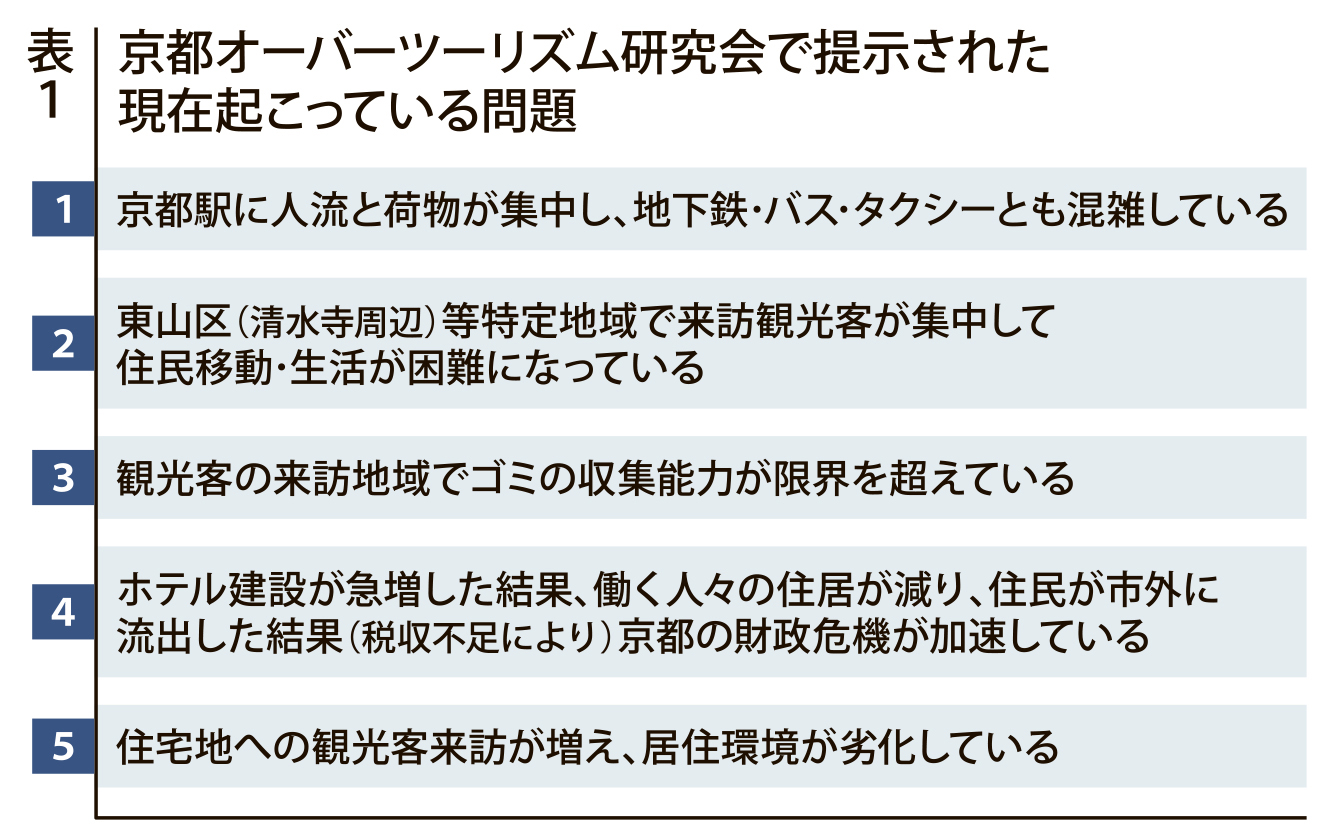

オーバーツーリズムは短期的視点で見ると「受け入れ能力に比べて来訪客が多すぎる」ことで発生する。表1に京都オーバーツーリズム研究会で出された問題となっている現象例を示しているが、これらの多くはよく「観光公害」への対策として出される単純な課金や禁止で需要を抑えることでは解決しない。

(1)は京都という街の構造上(空路を持たず、新幹線を含む鉄道利用が中心)、京都駅自体に何か改善を加えない限り、駅の利用税のような禁止的手法では観光地としての京都自体の価値を毀損してしまう。(2)で例えば清水寺の拝観料を引き上げてもさして有効な混雑緩和は期待できないし、(3)はそもそも税や課金の方法が難しい。さらに(4)・(5)になると観光政策全体のデザインの話になる。日本は躍起になって外国人観光客誘致を進めた時代、民泊のような政策を含めて無計画に各都市のホテル拡充を進めたが、その弊害も指摘されている。

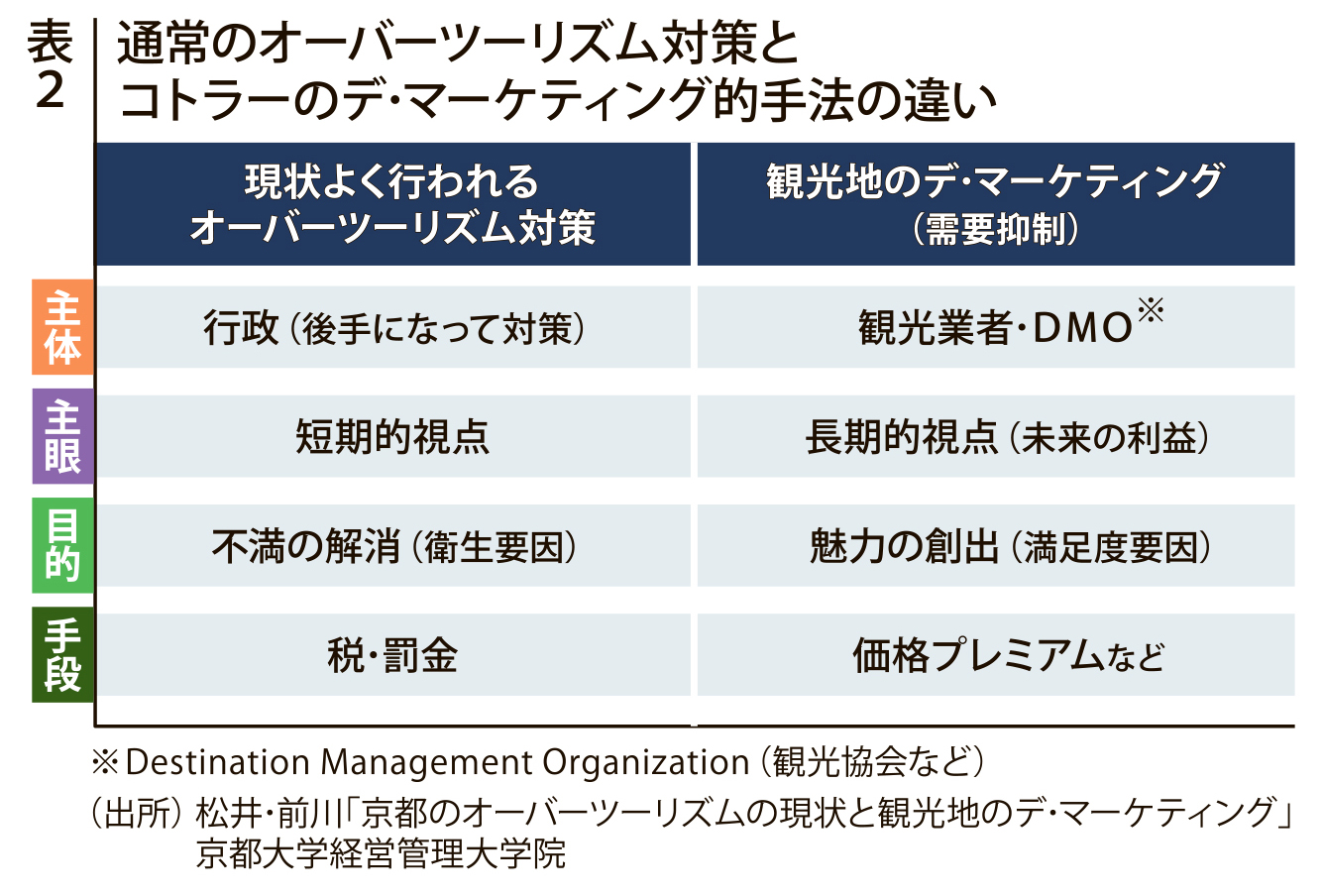

つまり、現状行われがちなオーバーツーリズム対策は、行政が主体となって、その時点で問題になっている事象に対して多くは料金引き上げ、税や罰金、逆に規制緩和の形で考えられ、結果的に大きな来訪者減少もなくその観光地の長期的な価値を毀損してしまうおそれがある。

◇都市経営全体像を

これに対して、マーケティングの研究者であるフィリップ・コトラーは「デ・マーケティング」による手法をコメントしている。表2にあるように、デ・マーケティング的手法は観光ビジネスを担う事業者自身や地域の観光マネジメント組織(観光協会)によって企画・実行され、長期的視点、つまり未来の利益のために行われ、来訪者の満足度を引き上げる。このための鍵はマーケティングでよく使われる顧客のセパレーション(分化)とプレミアムサービスの設定、新たなサービスの投入による顧客のすみ分け、さらには時間帯別のサービス・価格の差別化といった手法である。

(1)に対する京都駅の機能強化には来訪客の荷物をそれぞれのホテルへ回送するサービスの拡充(人貨分離)やプレミアム価格をつけた移動のシェアリングサービス(来訪者の層別・分離)が有効と考えられるし、(2)は逆に住民に対する移動サービスの新設が必要なケースかもしれない。(3)については来訪者にポイ捨て防止を呼び掛ける動画を拝観受付と一緒に見てもらうような情報発信が実際に行われている。そして(4)、(5)はマーケティングを学ぶ者なら誰でも知っているようにマーケティングとは経営そのものであり、観光に対してどのような姿勢、戦略で臨むか都市経営全体でデザインする必要があることは言うまでもない。

◇電力小売り戦略も

電力の世界でも、小売市場を独占していたかつての電力会社は需要の集中に対して設備の増設に重く課金する(一時の基準電力制度)、夏季など大きな使用量のユーザーに高い単価を設定する(現在の経過措置料金の三段方式)など、その手法は多分に行政的だったといえる。

それに対してこれから日本の電気事業が直面するのは昼間時間帯の再エネ余剰と冬季点灯ピーク等の日没時の需給逼迫、燃料情勢による市場価格高騰といったかつての夏季ピークとはまったく異なる状況である一方、ユーザー側にはタイムシフトが可能なエコキュート、蓄電池、電気自動車(EV)といった電化機器があり、最適に動かすためのIoTやAI(人工知能)の技術もできつつある。当然打つべき政策も単純価格設定による誘導ではなく電化の価値を高めるマーケティング的手法でなくてはならない。その中心となる「ユーザーインターフェースのあり方」については次週の最終回で述べたい。

電気新聞2025年3月24日