リチウムイオン電池は、2019年のノーベル化学賞をS・ウィッティンガム、J・B・グッドイナフと吉野彰の3先生が受賞したことで注目された。リチウムイオン電池は、1990年頃に、ビデオカメラやノートパソコンの電源として市販され、身近なアイテムとなった。その後、高効率や長寿命などの高性能化が進められ、現在では、その特徴を生かして、電気自動車に搭載され、さらに、不安定な太陽光・風力発電が連系した系統の安定化のために国内外で設置されている大容量蓄電池システムでも利用されている。

携帯電話からEV、系統安定化まで

リチウムイオン電池は、高効率や軽量・コンパクト、長寿命の特徴を有して、携帯機器用電源として開発され、スマートフォンやIoT機器の普及と共に、性能が向上してきている。一方で、高出力での充放電にも対応でき、系統安定化を目的に東北に大容量蓄電池システムが系統連系されている。

ただし、運用時には、厳格な電圧制御が必要で、低温と高温環境に弱いことを忘れてはいけない。国外では、有機電解液が可燃性のため、蓄電池システムや電気自動車で火災事故が起きている。

可燃性の電解液。大容量になると危険物扱いに

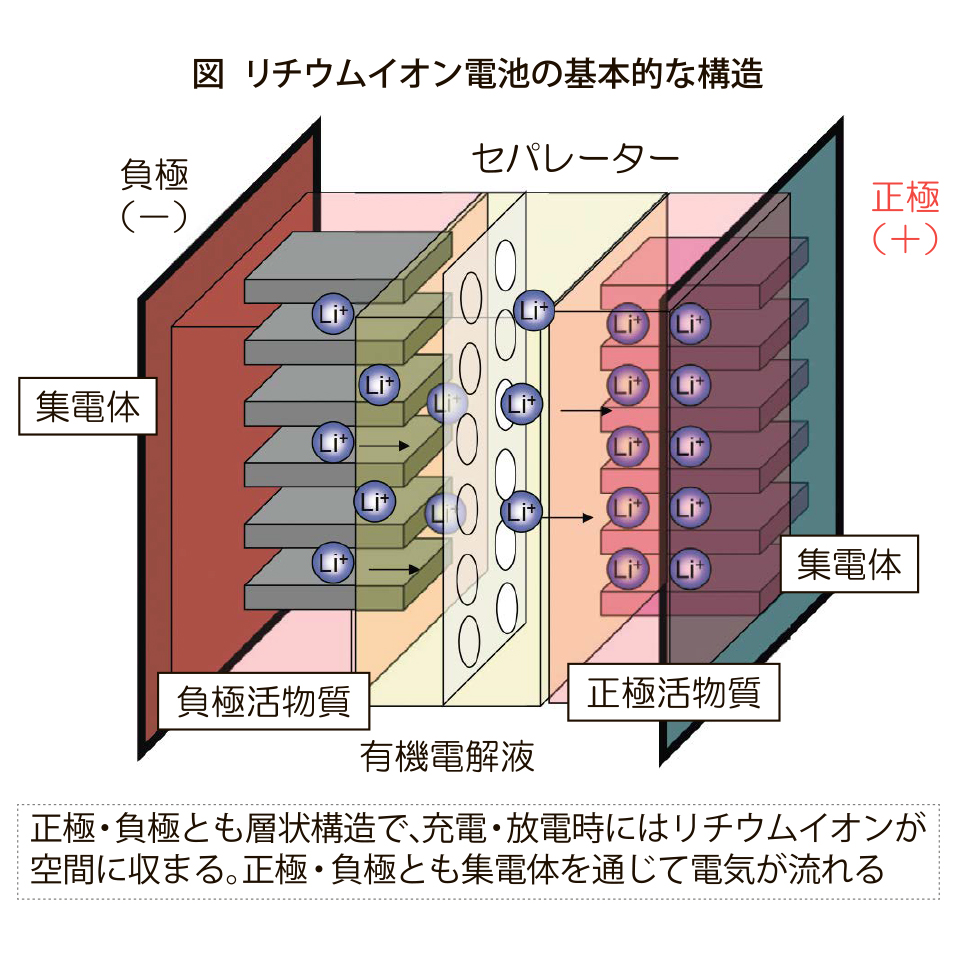

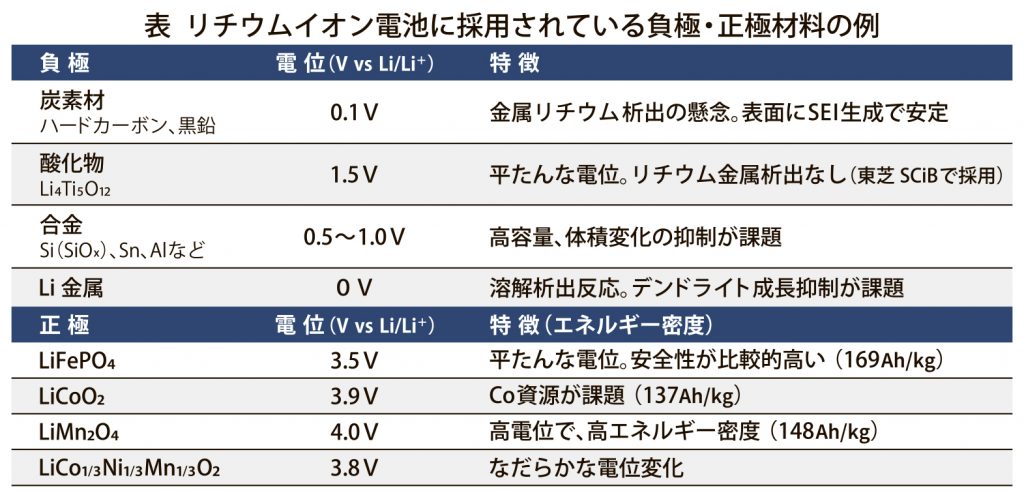

リチウムイオン電池は、正極/有機電解液/負極から構成され、正極にはリチウムを含む遷移金属酸化物などが、負極には炭素材料などが主として活物質に利用される=図。電解液には、リチウム電解質塩を溶かした有機溶媒が用いられる。この有機溶媒が可燃性のために、大容量になると危険物扱いになる。負極にリチウムを含まない炭素材料を利用するときは、正極材料には、リチウムを含むコバルト酸リチウムのような材料を選択する。正極には、コバルトを一部、ニッケル、マンガンに置き換えた酸化物やマンガン酸リチウム、加えて、リン酸鉄リチウムも使われている=表。正負極は種々の組み合わせで、リチウムイオン電池でも作動電圧が異なるため、制御電圧の設定には注意が必要である。

リチウムイオン電池の仕組みとは

リチウムイオン電池の充放電の仕組みを、コバルト酸リチウム/有機電解液/炭素で構成した場合を例に説明しよう。この構成の場合は放電状態にある。正極からリチウムイオンを引き抜き、負極の炭素に挿入(インターカレーション)して充電する。その後、炭素からリチウムイオンを引き抜き、正極の酸化物に挿入させて、放電する。この繰り返しで充放電する。

炭素もコバルト酸リチウムも共に層状構造で、結晶構造の空間にリチウムイオンが収まる=図。そのため、充放電反応を繰り返しても正極も負極も共に形状を維持できる。負極にリチウム金属を用いると、溶解析出反応となり、形状が維持できず、析出物がデンドライト(針状)成長して、内部短絡を引き起こす。

電圧制御に加え、環境温度も鍵に

当所を含め多くの研究機関でサイクル寿命の延伸など高性能化を目指して、電池劣化解析を進めている。リチウムイオン電池は、過充電や過放電は禁物で、電極活物質や電解液などの電気分解や副反応を抑制するために、精度の高い電圧規制での運転が不可欠である。また、通常運転でも、充放電の繰り返しや待機中(わずかではある)に、正負極の活物質の構造変化や分解、脱落、電解液の分解、副生成物の堆積など種々の劣化が起きる。

特に、低温環境で充電すると、負極の炭素材料にリチウムイオンがインターカレーションできずに、表面に電析してデンドライト成長を起こし、内部短絡の恐れがある。また、50度程度の高温環境では上限規制電圧より下でも電解液の分解が加速する。充電と放電での電圧制御に加えて、運転環境温度をきめ細かく制御することで、長期運用が可能になる。

【用語解説】

◆SEI=Solid Electrolyte Interphase(Interface)

炭素材料の表面に電解液の還元分解反応で形成する不働態被膜。リチウム挿入電位での電解液の分解を抑制する。

◆SCiB

東芝が市販する負極に酸化チタンを利用したリチウムイオン電池の名称。

電気新聞2020年6月29日