我が国において、二酸化炭素(CO2)排出量の約2割は石炭火力由来との試算もあり、排出量削減に向け、石炭ガス化複合発電(IGCC)、バイオマス・水素・アンモニア混焼などの取り組みがなされている。一方、石炭燃焼では石炭灰が副生し、適切な利用・処分が課題となっている。しかし、これまでの研究により、石炭灰にはCO2排出量削減や大気中CO2吸収に利用できる可能性があることが明らかになってきており、CO2削減への寄与も期待される。

今回から全3回にわたり、電力中央研究所で取り組んでいる石炭灰など燃焼灰を活用したCO2削減技術を紹介する。第1回は、石炭灰を主原料とするコンクリートの開発に焦点を当てる。

石炭灰はコンクリート中で水酸化カルシウムと反応することで、安定かつ緻密な水和物を形成する。従来、セメントの補助材としてコンクリート分野に使われてきたが、現在では、これを一歩推し進めて、石炭灰を主原料に用いて、セメントを使わずにコンクリートを作る技術の開発が進められている。ここでは、電力中央研究所で研究している二つのコンクリートについて紹介する。

◇貝殻粉末と混ぜる

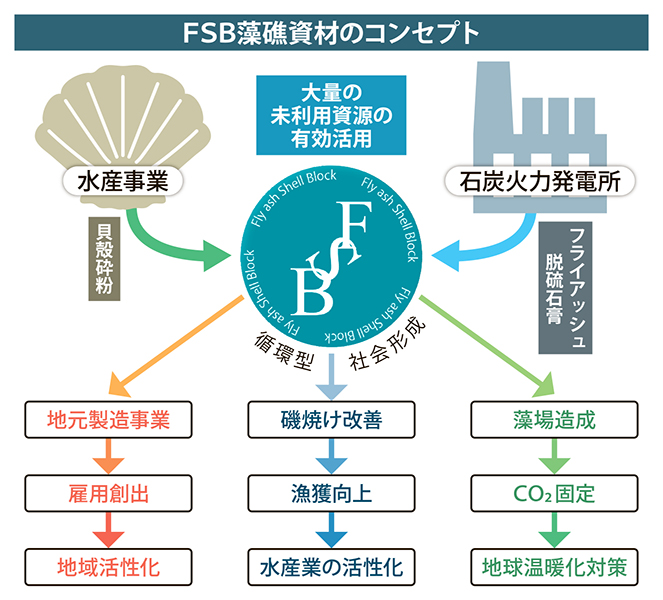

一般的なセメントコンクリートは、水と砂利とセメントを混合して固めるが、FSB(フライアッシュ・シェル・ブロック)は、石炭灰、貝殻粉末、石こうおよび消石灰などを混ぜ合わせることで硬化させる。材料にセメントを使用しないため、通常のセメントコンクリートと比べ、製造工程で排出するCO2量を7割程度削減できる。また、水産副産物である貝殻を積極的に使うことで漁業との協調を図るとともに、海域利用における親和性を高めている点が特徴である。現在、電力中央研究所では、海藻を着生させる基盤となる藻礁(そうしょう)としてFSBを活用するための研究を行っている。

各地で小型の藻礁資材を用いた現地海域試験を進めるとともに、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の委託業務として、北海道鹿部、福岡県波津および鹿児島県児ヶ水の沿岸にFSB製の大型藻礁を設置し、海藻着生機能の検証、藻礁設置による環境影響を調査している。これらの試験を通じて、地元企業と連携した地産地消型サプライチェーンを構築するなど、石炭灰の有効活用や地元水産業の活性化などに繋がる研究活動を進めている。

◇ジオポリマーでも

ジオポリマーは、非晶質ケイ酸アルミニウムを主成分とする粉体とアルカリ溶液を反応させた硬化体の総称である。電力中央研究所が開発しているジオポリマーは、石炭灰と高炉スラグ微粉末などを主原料としたもので、アルカリ溶液に水ガラスを使わないため、製造時のハンドリングが良いことが特徴となっている。FSBと同様に、材料にセメントを使用しないため、製造工程で排出するCO2量を7割程度削減できる。

蒸気養生が必要なため、マンホール、側溝といったコンクリート二次製品が中心となっているが、硬化した製品は遮塩性および耐酸性に優れ、下水道などへの利用にアドバンテージがある。現在、開発した技術を多くのコンクリート製造会社に水平展開するため、コンクリート製品会社、学識経験者、建設会社および電力会社を会員とする研究会(EeTAFCON研究会)を設立し、普及活動と新たな製品開発を進めている。

電気新聞2025年4月7日