九州電力送配電が、架空送電線の延線作業を自動化する取り組みを進めている。これまでに山奥の作業現場などでWi―Fi環境を構築し、通信が困難な「不感地帯」を削減した。今後は無線通信下などで延線の状況を把握するセンサーの開発を加速させ、2025年度をめどに延線の遠隔運転・監視の実現を目指す。

鉄塔間を送電線で結ぶ延線作業では従来、トランシーバーや有線電話で連絡を取り合いながら工事を進めてきた。ただ、電話線の敷設には多くの人手と時間がかかる。工事の担い手確保が難しくなる中、「少ない労力で通信環境を確保し、延線作業の効率化を進めていく必要がある」(九州送配電送変電技術センターの濱洲英孝・工事技術グループ長)。

こうした状況を踏まえ、九州送配電は50万V日向幹線(22年6月運用開始)の建設の際、山岳地帯での無線通信環境の整備に力を注いだ。福岡市のベンチャー、MDO5合同会社(松元孝CEO)が開発した通信回路の構成技術と、市販の機器とを組み合わせ、無線通信システムを構築した。現在は改良版を運用している。

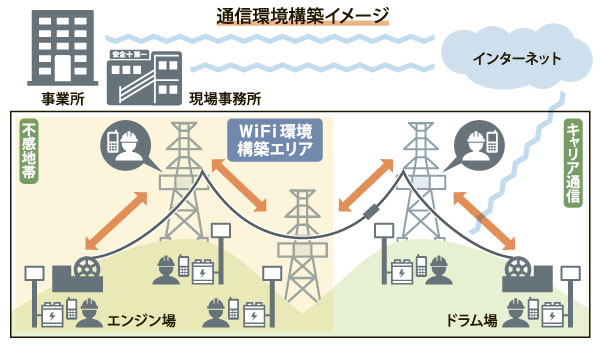

システムは、鉄塔上部に設置し各鉄塔間の基幹伝送に用いる長距離用設備(5ギガヘルツ帯)と、鉄塔敷地周辺に置いて各鉄塔上部と地上部付近の通信(半径100~200メートル程度)をカバーする短距離用(2.4ギガヘルツ帯)で構成する。

基幹伝送では、各鉄塔に中継器を置き、親器からのデータ転送をリレー方式でつなぐ「マルチホップ通信」を採用。通信距離を鉄塔10基分に当たる約5キロメートルまで広げた。鉄塔間の径間長は約300~500メートル、電線の延線は通常2~3キロで区間を分けるため、延線作業時の通信を無線化できる。

通信速度は50メガbps~150メガbps(実測値)、レイテンシ(遅延)は20ミリ秒(同)と高速度・低遅延を維持した。

九州送配電は22年度末までに基幹送電線の電線張り替え作業などに無線通信システムを計5件導入し、電線の送り出しと引き込みを担う「エンジン場」「ドラム場」の映像配信や、クローラー金車が新線と旧線の接合部を通過する状況のカメラ監視で効果を確認した。

濱洲氏は、「延線は複数の作業員が関わる。(通信環境整備で)円滑なコミュニケーションができれば、作業の安全性も高まる」と話す。

有線通信と無線通信を組み合わせるなどすれば、地形など各現場の環境に適した延線環境もつくれる。

現在は送り出した電線が鉄塔に近づく際のスピードなどを感知するセンサーの開発を進めており、早期に実装して架空送電線の延線自動化を達成したい考え。MDO5と組んだ無線通信システムの外販も推し進める。

電気新聞2024年11月20日