系統用蓄電池の接続検討が急増する中、経済産業省・資源エネルギー庁は、早期連系のニーズに応える暫定措置を検討している。蓄電池の充電などで需要が系統の運用容量を超過すると想定される場合に、充電の制限を前提に系統接続を認める「充電制限契約」を導入する考え。

系統用蓄電池の接続検討が急増する中、経済産業省・資源エネルギー庁は、早期連系のニーズに応える暫定措置を検討している。蓄電池の充電などで需要が系統の運用容量を超過すると想定される場合に、充電の制限を前提に系統接続を認める「充電制限契約」を導入する考え。

エネ庁によると、系統用蓄電池の接続検討受付が昨年5月末と比べ、約5倍の約6千万キロワットに上り、接続契約受付は同月末比で約4倍の約450万キロワットと増加している。補助金の交付や長期脱炭素電源オークションの実施が背景にある。

18日に開かれた総合資源エネルギー調査会(経産相の諮問機関)系統ワーキンググループで、費用と時間を要する系統の増強なしに早期連系を図れる対応策として、充電制限契約を提起した。

系統用蓄電池の系統接続に当たって増強を極力回避するため、放電側は系統の空き容量を活用する「ノンファーム接続」を適用し、充電側は送電線1回線故障時に充電を停止する「N―1充電停止装置」を導入している。今後はN―1充電停止装置を導入しても、増強を余儀なくされるケースが増える可能性があり、追加的な措置を講じる必要があると判断した。ただ、充電制限契約で接続したとしても、将来的に整備される接続ルールに従うよう求める。

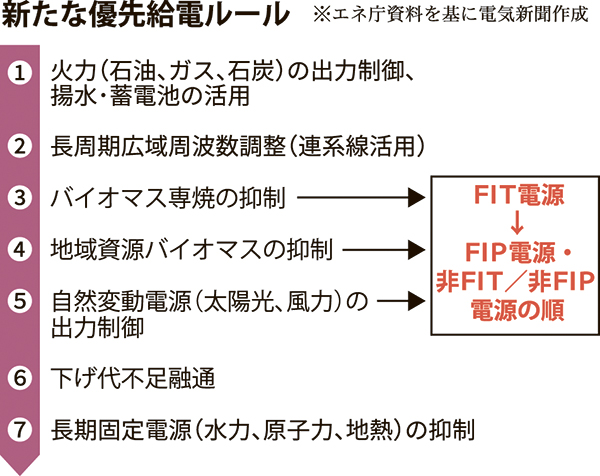

エネ庁は8月、電力の需給バランスを保つため電源の出力制御の順番を定めた「優先給電ルール」を見直す方針を示した。早ければ2026年度中から再エネ電源の順番を変え、先にFIT(固定価格買取制度)電源、その後にFIP(フィード・イン・プレミアム)電源を制御する。

今回のワーキンググループでは、より詳細な順番を示した。非FIT・非FIP電源は、需給状況に応じて発電している実態を踏まえ、出力制御の順番はFIP電源と同じカテゴリーにする。年度内に「出力制御の公平性ガイドライン」を改定する予定だ。

今回の順番変更でFIT電源は出力制御の頻度が増加する一方、FIPの太陽光、風力は当面、頻度が少なくなると見込まれる。

電気新聞2024年9月19日