九州電力送配電が、配電線電圧の監視制御を高度化させている。配電線自動制御システムの通信線を光ケーブルに変更し、電圧の状況を常時監視して遠隔制御する仕組みを構築した。再生可能エネルギーや蓄電池、ヒートポンプ給湯機などの拡大で負荷曲線が従来よりも複雑になる恐れがある中、電圧制御の精度を高めることで配電系統の安定性を高める。まずは福岡エリアで運用し、2027年度までに23の配電事業所区域に広げる。

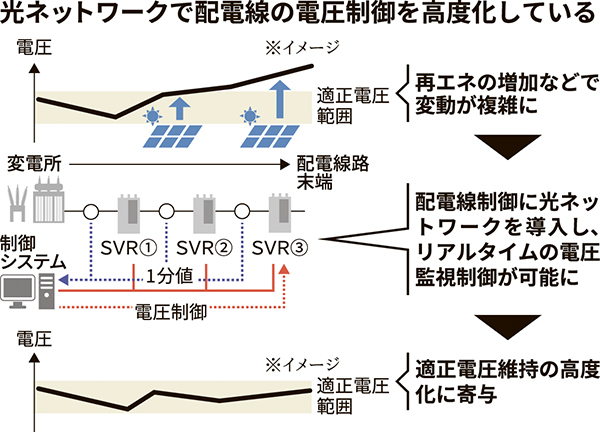

配電系統では一般的に、配電用変電所でのタップ制御で電圧を上げ下げする。タップ制御のみだと難しい場合は、途中に電圧調整機器(SVR)を設置して負荷側の電圧を調整する。

九州エリアの配電系統は合計4千回線ある。需要が散在していることもあって亘長が長い線路も多く、複数のSVRを直列に接続し、それぞれのSVRに「担当区域」を割り振って電圧を維持している。SVRは機器本体に制御装置を搭載しており、各機それぞれが「担当」部分の負荷変動に応じて適正電圧を維持できるように自律的に動く。

ただ今後は、再エネや蓄電池、ヒートポンプなどが増えると、短時間での負荷変動がこれまでよりも大きくなる可能性がある。特定の時間帯に充放電や給湯機の沸き上げが集中したり、太陽光の発電量の落差がこれまで以上に大きくなったりするといった事象が想定される。SVRが個々に電圧変動に対応するままだと、機動的な電圧維持が難しくなる。

これに対応するため、九州送配電は配電線自動制御システムを通じて電圧を遠隔制御する取り組みを始めた。

手始めとして、福岡支社エリア内の6つの配電線を対象に遠隔制御を導入。6月から効果検証を行っている。レベニューキャップ制度の第1規制期間の最終年度となる27年度までに、54カ所ある配電事業所のうち23カ所で光回線を用いた遠隔制御をできるようにする。光遠隔制御に対応する子局も計2500台を整備する。

通信線ケーブルをメタルから光に変更することで、通信速度を200bpsから100メガbpsへと50万倍に高める。通信速度の改善で電圧情報の収集頻度が30分平均値から1分平均値となり、電圧計算と制御対象の選定、自動制御システムによる遠隔制御を1分周期で行えるようになる。

遠隔制御を取り入れることによって、同じ配電線路の中の1つのSVRを動作させるだけで電圧の維持管理が可能になった。九州送配電配電本部の高山正俊・配電制御高度化グループ長は「電力品質の維持だけでなく、SVRの設置台数抑制につながりコスト削減効果も出てくる」と述べた。

九州エリアの太陽光、風力の設備容量は1247万キロワット(23年9月時点)に上り、九州送配電によると、30年までに太陽光ベースでさらに260万キロワット増える見込みだという。さらに九州では再エネの約8割が高圧以下の配電系統に連係している。

高山氏は「再エネを有効活用するという意味でも、配電系統での電圧管理が非常に重要になってくる」と強調した。

電気新聞2024年8月20日