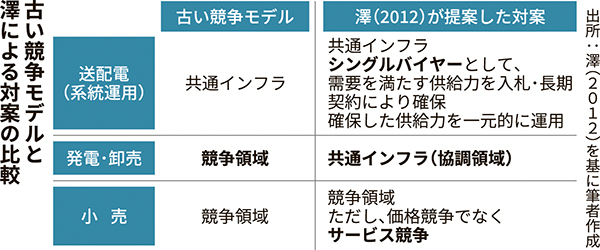

実は、日本でも10年以上前にハイブリッド市場が提案されていた。東日本大震災後、当時の政府が古い競争モデルによる改革を進めていた際のことで、経済産業省でエネルギー・環境政策の立案に長らくかかわり、退官後はこれら政策の研究者として活躍した元21世紀政策研究所研究主幹の澤昭裕氏によるものだ。澤氏は2012年の論考で、発電分野における新規参入を促し、既存事業者と激しく競争するという古い競争モデルが期待している姿は、日本の電力システムに求められる要件と両立しにくいと指摘した。

その要件とは(1)安定供給に必要十分な一定の冗長性を持った設備の確保(2)国際エネルギー市場で伍していける購買力の形成(3)電源の多様化によるリスク分散――の3点であり、これらの懸念は今やことごとく現実のものになっている。

そして澤氏がこれら3要件を満たし得る古い競争モデルへの対案としていたのは、送配電網と同様に発電・卸売をすべての小売事業者、ひいてはすべての需要家が支える共通インフラ(あるいは協調領域)と位置付けるというものであった。

すなわち、系統運用者らが供給力の単一の買い手(シングルバイヤー)となって必要な供給力の量を決定し、電源入札などを通じて確保する。落札した電源はシングルバイヤーとの間の長期契約に基づきコスト回収を保証される。これにより、調達の断面において競争原理を働かせるとともに、発電を協調領域とすることによって、日本のエネルギー安全保障に資する規模の経済を確保し、電源投資に係るリスクを軽減する。

澤氏はハイブリッド市場の語は使っていないが、シングルバイヤーによる電源入札は、明らかにCompetition for the marketに相当する。そして、澤氏が指摘した(2)と(3)の要件は、国のエネルギー安全保障に関するものである。この点で欧州は日本よりも恵まれた環境にあるにもかかわらず、古い競争モデルを見切って、ハイブリッド市場の適用を決めた。

それならば、日本がハイブリッド市場に移行することはなおさら必然と言えないか。足元の制度議論では、古い競争モデルが「いつかは機能するようになる」と信じているかのような取り組みがいまだ散見される。「これまでの競争モデルはもはや古い」という認識が早期に共有されることを願っている。

◆電力・エネルギー事業は大きな転換期を迎えています。「でんき論壇」は多様なテーマから、いま考えていくべき論点について有識者に深く掘り下げて提示してもらう企画です。原則、毎月第3月曜に掲載します。

■出典

・澤昭裕(2012)『電力システム改革 小売りサービス多様化モデル』特集 リアルに考える原発のたたみ方特集論文―5 一ツ橋ビジネスレビュー2012年春号

・服部徹(2022)『カーボンニュートラル社会を見据えた電力システム改革のあり方』電中研研究報告会2022基調報告資料

・Joskow(2019)“Challenges for wholesale electricity markets with intermittent renewable generation at scale”