◇監視・防護も集約化がカギに/クラウド前提で業務再構築を

生成AI(人工知能)は、テキストや画像の生成だけでなく、自然言語を用いた指示で望む結果を得る新時代のツールである。これは業務を劇的に変革する可能性を秘めており、特にセキュリティーやシステムの構築方法において大きな転換が求められる。非定型業務の自動化から研究開発まで、応用範囲は広い。このAI時代には、新しい課題に対応できる人材育成が不可欠である。本連載の最終回として、企業が生成AIを使いこなす未来について述べたいと思う。

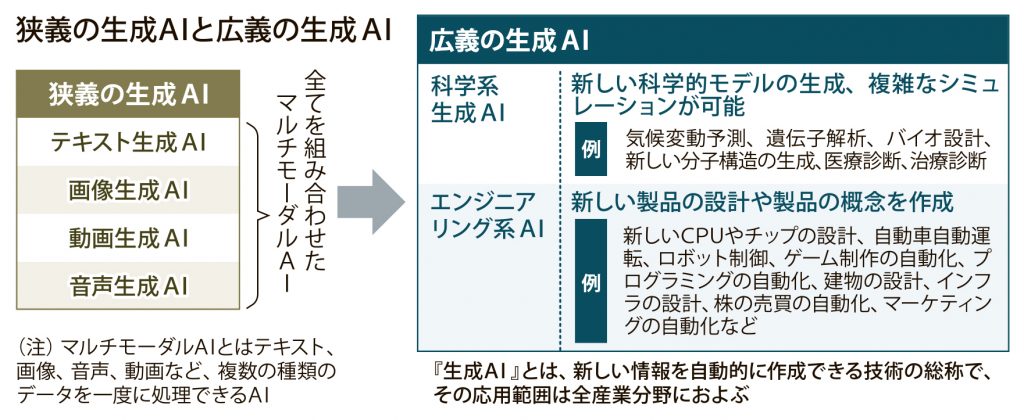

生成AIといえば東京大学の松尾豊教授などがわかりやすく説明したためか、主にテキスト、画像、動画、音声を生成するAIのように思われている。これらを組み合わせたマルチモーダルAIという言葉もある。しかし、これらは狭義の生成AIのテーマだ。

実は生成AIの肝は「言葉」である。今までのAIは、アルゴリズムを使って大量のデータをプログラムで処理して望む結果を得ていた。生成AIは、ChatGPTのように自然言語で話しかけるように指示することで望む結果を得る。これだけでも大幅に生産性が上がるように感じるかもしれないが、ここは単なるスタート地点に過ぎない。

エクセルやノーコードツールのように使いこなすためにはシステム的な素養が必須であったのに対し、これからは自然言語で指示をして、指示を受けたAIが自律的にプログラミングを行い、実行。必要ならインターネット上からデータを取ってきて、指示した結果をパワーポイントなどの必要な形式に出力して受け取れるようになる。似たようなサービスは提供されつつあり、調査業務の精度的には大卒のインターンレベルのクオリティーの出力を実現している。

◇非定型でも高精度

これが意味していることは、システムが不得意としていた営業マンの顧客対応のような非定型のコミュニケーション業務のようなものも、かなりの精度で自動化できるようになるということである。

広義の生成AIの事例の一部だが、業務自動化の具体例としては左図のように科学系でDNAの自動解析や新しい製薬の自動開発、そしてエンジニアリング系生成AIでは新しいCPUの開発や自動車自動運転なども生成AI技術で飛躍的に自動化が進んでいる。応用分野は、ほぼ全業務にわたるといっても過言ではない。企業として、どう生成AIを業務に組み込んでいくか早急に着手しなければいけない。

これらの生成AIを前提としたシステムづくりを考えた場合、今までのシステムの作り方と抜本的に考え方を変えなければいけないことを述べたい。例えば、筆者の専門のセキュリティーシステムで考えた場合、マルチベンダーで、その時々のコストパフォーマンスのよいセキュリティー製品を組み合わせて構築するのが定番であった。セキュリティーの監視業務もログの監視は専門家による人力の職人芸に頼った監視以外ありえないと思っていた。

しかしながら生成AIによる自動化を考えた場合、マルチベンダーは入力データとなるログが点在して1カ所に集めるのが非常に大変であるし、かつ、本当に必要な最低限のログしか提供を受けられない。つまり生成AIの時代にはマルチベンダーではなくて、単一ベンダーのクラウドシステムで統合し、ログを単一システムとして集約。集めたログを少数の一握りの天才のいるSOC(セキュリティーオペレーションセンター)で、生成AIを使った自動化により監視をするようになることが予想される。

これらを踏まえると、マイクロソフト365やグーグル ワークスペースなどのオフィス機能含めてエンタープライズシステムに全ての業務を集約し、そのセキュリティーの傘の下に全てを集約することが一つの解なのかもしれない。特にマイクロソフトは生成AI関連サービスをコパイロット(副操縦士)と名付けた。生成AIが主ではなく、人間の補助であると定義づけている。生成AIの本質を突いたうまいネーミングだと思う。また、我々は2000年代に起きたWinny/ShareなどのP2Pによる業務情報漏洩を踏まえ、インターネットに業務データを置くことに非常に強い忌避感を持っていた。しかしながら、生成AIの時代、勇気を持ってセキュリティーを考慮したクラウド前提で業務を作り変える時期に来ている。それが生成AIを使った業務自動化のスタートラインなのである。

◇求められる人材は

最後に生成AI時代の人材育成について述べたい。今までの日本企業は、受験戦争時代からの流れで、あらかじめ想定できる問題を解決する能力に長けた人材を重視してきた。これから生成AI時代に求められる人材は、生成AIをアシスタントやコパイロットとして使いこなし、仮説検証の問い掛けをして、答えのない課題に対しても新たな道を切り開くことができる人材が求められると思う。私自身も道半ばであるため、負けないように頑張りたいと思う。では皆様、一緒に頑張りましょう。(この項おわり)

電気新聞2023年9月25日