温暖化対策として、欧米でも日本でも航空機の電動化には大きな期待が集まっている。電動大型機は2030年代以降。それまでの担い手は小型の固定翼機やeVTOL(空飛ぶクルマ)となる。そこではバッテリーと充電設備が大きな課題となっている。

充電池再利用は事業化の条件

22年9月、オハイオ州で開催された「充電設備ワークショップ」ではバッテリーや充電設備の議論が白熱した。

空飛ぶクルマには最低でもEV(電動自動車)10台分のバッテリーを積む必要がある。つまり、5人乗りなら最大離陸重量は4千~5千ポンド(1800~2200キログラム)に達し、その半分はバッテリーが占める。

また、1機あたり20分程度で高速充電しなければ、運行が成り立たない。バッテリーは、高速大容量直流充電に耐えられる最高品質のものが求められる。十年以上使えるEVとは違い、消耗の激しい航空バッテリーは、当初半年程度で交換が必要との研究もある。メーカー各社は1万回のサイクルタイムに向かって研究を進めているものの、当面のバッテリー費用負担が重荷だ。

「空飛ぶクルマで使い終わったバッテリーは、条件が厳しくない産業用途として再利用するリサイクル・エコシステムを構築しなければ(空飛ぶクルマはビジネスに)ならない」。同ワークショップでは、オハイオ州立大学バッテリー研究所のマチルダ・ダアピーノ教授がこう指摘した。

爆発性があり、水による消火が難しいリチウム・バッテリーの火災は難題だ。米国で、バッテリー火災を起こした試験機体はないが、地上実験やバッテリー保管庫での火災を経験しているメーカーもある。

ビルの上で火災が発生すれば、消防車などはアクセスすることもできない。EV10台分のバッテリー火災/爆発となれば、ビル躯体へのダメージは大きい。一方、それに耐える地上設備を作ればコストアップになる。ビルに設置できる小型で安価かつ確実な消火設備の必要性が議論されている。もちろん根本的な対策としては発火しにくい全固体電池の搭載だが、大容量全固体電池の実用化は遠い将来の話だ。

当面、電動バス・トラック向けの高速大容量直流充電設備(数百キロワットを複数)を、空飛ぶクルマも利用することになる。バーティハブでは、数十機を同時に充電するためメガワット級の給電設備も必要になる。欧州や米国では大型充電器の製品化が進んでいるが、バッテリー王国の日本はこれからだ。

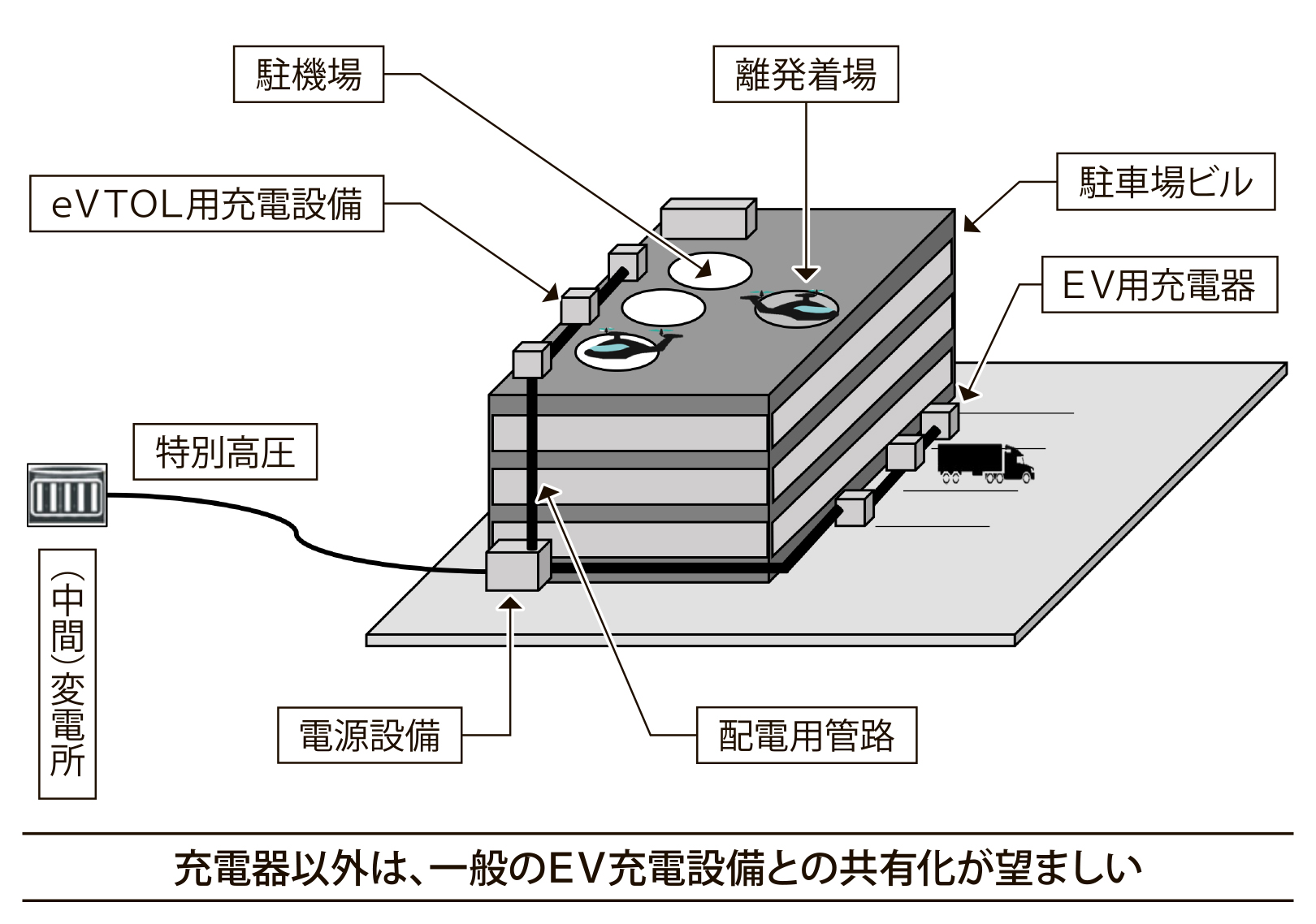

充電設備は、電力グリッド直結型およびバッテリー付属型に分かれる。メガワット級空港併設型バーティハブでは、グリッド直結型が主流になる。一方、特別高圧などが入っていないパーキング・ビルなどを利用する場合、バッテリー付属型で朝夕のピーク時を乗り切ることも必要だ。

火災を考えれば充電器以外は、防火設備を施した地上設置が望ましい。また、経済性から空港併設にせよ、街中バーティポートにせよ、一般のEV充電設備との共有化が望ましい=図。災害時は、機体バッテリーからEV充電器への給電も議論されている。

ピーク回避や低価格充電も課題

電力需要のピークを避ける議論もある。米国の研究では、EVが大量に普及すれば電力ピークが午後・夕方から深夜に移行する。電動航空機は、こうした深夜ピークを避ける必要がある。

広域飛行では、電力の安い地域で集中的に充電を行う運用システムが求められる。米大手メーカーでは、パイロットにそうしたサービスを提供するチャージ・ネットワークの検討も始まっている。

充電問題は、空飛ぶクルマの運用を左右する最大の課題となっている。

電気新聞2022年12月5日