電気事業の既存のビジネスモデルは、再生可能エネルギー、分散型エネルギーリソース(DER)、蓄電池、データといった破壊的イノベーションに歴史的挑戦を受けている。他方、この冬の需給危機で分かったように、電気事業の既存事業を改善し、より高い効率や顧客価値を求めていく活動も決しておろそかにはできない。この両立しにくい二つの活動を進める上での人材育成の意味とはどのようなものだろうか。

かつて一つの技術、商品、業態で、世界あるいは米国市場を席巻した、フィルムのイーストマン・コダック、大型小売店のシアーズ・ローバックは、デジタル写真や都市型店舗、あるいは路面立地の専門店(カテゴリーキラー)といった破壊的イノベーションを感知できず、十分な革新のポテンシャルを持っていたにもかかわらず倒産あるいは消滅の道をたどることになった。「十分な革新のポテンシャル」というのは、コダックが非常に早期から取り組んでいたデジタル写真ビジネスの研究やシアーズの小型店舗テストを示している。

岐路に立つ日本の電力会社

現在、日本の電力会社も同じ場所に立っている。再エネや蓄電池に日本で最も早くから取り組んできたのは電力各社であり、分散型電気事業の代表であるデマンド・レスポンスは、もともと独占・規制電力会社の小売り部門が持っていた需給調整契約が変化したものだ。そのポテンシャルから言えば、当然、DERアグリゲーターや再エネプラットフォームといった破壊的イノベーションによるビジネスのリーダーになり得るはずである。

その道を阻むのは、かつてクリステンセンが指摘したような、組織文化や価値システムが生み出す「正しい経営判断」である。再エネ事業や蓄電池事業の推進は、電力量の販売で収益を維持しているものと反する行動となり、財務目標の達成を危うくするからすべきでない、革新領域は利益を生むまで時間がかかる――といった「正しい判断」は、情勢変化の中でその見込み違いが明らかになり、電力各社はともすれば成長のチャンスを逃すことになる。

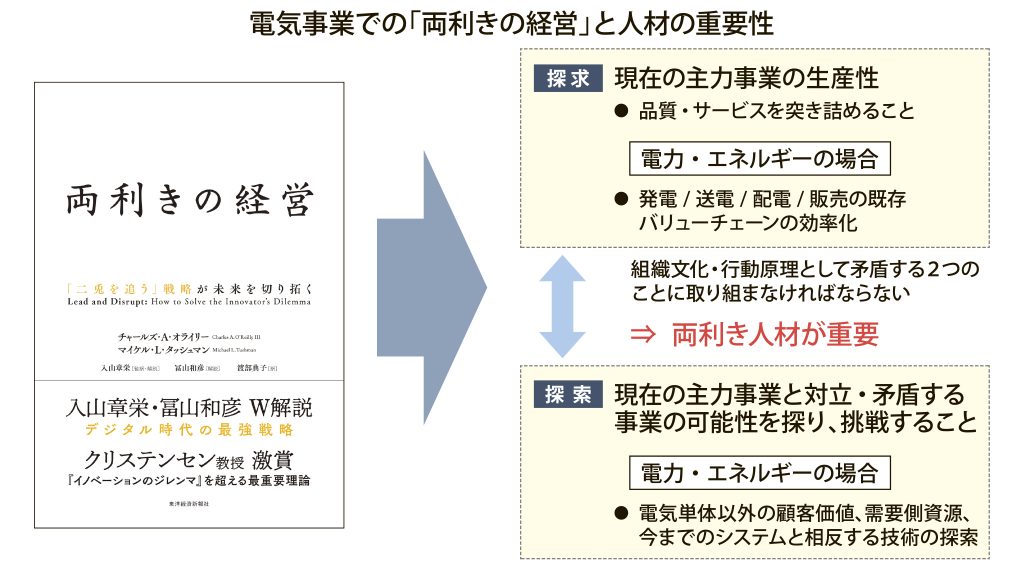

これに対する処方箋は、「既存事業の高度化イノベーション(深化)」と成功確率の低い革新的事業(探索)の両方に取り組む企業文化、すなわち経営者から事業部門までの価値観共有だと、オライリー/タッシュマンの著書『両利きの経営』は強調している。

電気事業者は国民生活の基盤的価値を守る存在であり、それを続けるために既存事業の深化は言うまでもなく最重要事項であるが、それと「探索」との両立についての文化や価値観の共有が一番重要であり、それなくしてかつてクリステンセンが述べたようなイノベーション組織の別立てや外部化した組織の活用を行っても、必ずしも成功は保証されない。そして、組織文化や価値システムを作るのは「人」であり組織自身ではない「人」が両利きでなければならないのだ=図。

スキル備えつつ踏み出す

良い例として、電気事業にとっての革新的事業の代表格であり、今後再エネ大量導入と脱炭素に向けて成長が期待されるDERアグリゲーターや再エネ市場統合プラットフォーム事業がある。これらは、一見、デジタル技術やIoT(モノのインターネット)に近い新事業、つまり違う業界やベンチャー人材が得意とする事業のように見えるが、実際に事業構築を考えると、既存電気事業の中核である接続供給約款や料金制度、卸電力取引や顧客側の電気の契約、エネルギーマネジメントに精通している人材が中核として必ず必要になる。

つまり既存電気事業にはそうした高度なスキルが備わっており、革新的事業を成功させるには、それらの人材が革新的事業の知見を備え、かつIoTやデジタルの能力まで領域を広げて社外との協働に踏み出せるようにしなければならないのである。

もはや「お試し」の時期ではない

電気事業において「イノベーション人材をどう育成するか」をテーマに、3回にわたって考えてきた。電気事業の転換はもう現実であり、それに対応する人材の育成は、今、目の前にある課題、あるいは今から着手しても遅いかもしれない課題である。同時に電気事業者にとっての破壊的イノベーションは、もはや「お試し」の時期ではない。主力事業に拘泥し「お試し」に終始した結果、破綻したコダックやシアーズの教訓を胸に刻まなければならない。

電気新聞2021年3月29日