◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

◆新電力シェア拡大に影響大きく/競争環境のゆがみ是正へ

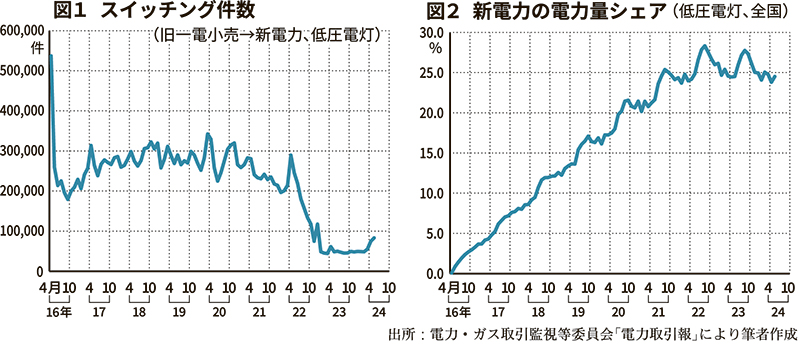

これらの環境変化は新電力の顧客獲得に大きく影響した。旧一電小売から新電力へのスイッチング件数(低圧)は、長らく月間20万~30万件程度で推移してきたが22年4月以降顕著に低下し、23年以降は5万件程度に低迷したのである(図1)。この結果、季節的な変動を繰り返しつつも、順調に増加してきた新電力の電力量シェア(低圧電灯)は22年8月にピーク(28.3%)を記録し、以降は低下・頭打ち傾向にある(図2)。このように、経過措置料金の燃料費調整の上限規定は新電力の参入を抑制する要因となり、結果的に旧一電小売のシェアを維持・拡大する効果を有していたといえる。

一方、化石燃料価格の高騰下にあって、燃料費調整の上限が経過措置料金を利用する顧客への実質的な支援措置として重要な役割を果たしたのは事実である。国も23年1月使用分以降、電気料金の激変緩和対策を、また24年8月使用分以降、酷暑乗り切り緊急支援を実施し、低圧・高圧の電気料金に対し使用量に応じた補助を行っている。この間、顧客は燃料費調整の上限と国による補助、2つの支援を受けていたことになる。しかも前者は旧一電小売から顧客への実質的な所得移転にほかならない。「規制なき独占」を防止するために設定された経過措置料金に社会政策的役割を担わせるのは本来、適切でなく、その役割は国が果たすべきと考えている。国による一連の政策は、電気料金が国民生活・産業経済にもたらす影響の重さを強く再認識させるものだったが、同時に小売り全面自由化の中で燃料費上昇による国民負担を緩和する支援措置は、国が行うべきであることも併せて認識させられた。

仮に、今後も経過措置料金を継続する場合、まずその内容は卸価格と整合的である必要がある。また旧一電小売に負担を要請する料金体系は継続可能性に欠け、加えて新電力の顧客獲得・市場シェア拡大に悪影響をもたらす。一連の経緯から得た教訓は以上の点だった。今般同様に、化石燃料価格の上昇で、燃料費調整の上限が制約となる事態が発生した場合、競争への悪影響を繰り返すことは不可避であろう。今回のような顛末(てんまつ)を回避する意味で、あらかじめ燃料費調整の上限を撤廃しておく意義は大きいと考えている。